横浜市・山内小学校校長が語る「不登校」公立で受け皿つくる意義とは? 「校内フリースクール」学校はどう変わったか

(写真:山内小学校提供)

学校運営協議会では、委員にICTに詳しい人や自治体職員、大学教授などを選出し、オンラインを活用しながら意見を集約。学校に対する支援につなげている。また、教育と福祉の連携も図り、社会福祉法人「かたるべ会」の障害のある人たちと一緒に学校の掃除をしたり、話を聞いたりすることで、子どもが福祉を理解する場を設けている。さらに、児童がイラスト化した学校のキャラクターをLINEスタンプ化する取り組みや、そのキャラクターを使ったグッズをPTAが販売し、売り上げの使い道を児童が決めていく取り組みなども行っている。あまりにも取り組みが多く、すべてが紹介しきれないほどだ。アイデアは、家でゆっくり湯船につかっているときや、移動中などに、どんどん浮かんでくるのだという。

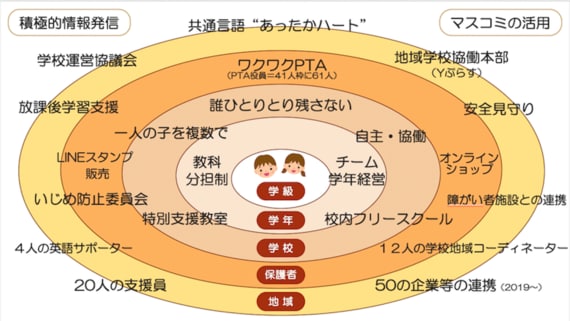

「すべては子どもたちのため、誰一人取り残さない学校を目指すための施策です。ビジョンを実現する全体像を基本とし、共通言語である『あったかハート』の下に、理念と覚悟を持って、ワクワクする、楽しい取り組みを行っていく。その結果として、誰一人取り残さない学校をつくっていく。いずれの取り組みもバラバラに行っているのではなく、1つの目的に向かって行われているのです」

(写真:右下を除き、山内小学校提供)

新たな取り組みを次々と実行し、学校の形を変えようとしている山内小学校。同校には佐藤先生という強力な旗振り役がいるからこそ実行できているといえるが、ほかの学校でも改革を進めるためには何が必要なのだろうか。佐藤先生が言う。

「できない理由なんて、本当はない。まずは、そこをスタート地点にすべきです。できない理由を挙げるのなら、できる方策を考えたほうがいい。そして、全体像を描き、そこから具体的な施策に落とし込んでいく。できない理由があれば、それは本当なのか調べてみる。もしルールがなければ、きちんとしたルールをつくればいいのです。誰もがワクワクする、楽しい学校をつくっていきたい。それは、すべて子どもたちのためなのです。そんな熱い思いと覚悟があれば、学校を変える、世の中を変えることにつながっていくのです。前例踏襲では何も変わりません。学校経営の視点から見ても、校長自ら未来のビジョンをつくり、それを実行するための全体像をいかに描けるかが重要になってくるのです」

とはいえ、今は学校教育に対する意見や要望も多く、先生たちの負担は増加している。こうした状況の中で、はたして学校改革はスムーズに進むものなのだろうか。

「すべてをハイクオリティーでやることを教員に求めることは、まず無理なことです。だからこそ、教員それぞれが自分の得意分野を見つけて、組織として取り組んでいけばいいのです。私は昔からビデオ編集やプレゼンテーションの資料作り、ポスターや学級便りを作ることが大好きでした。それが今では自分の武器になっています。日々の学校業務に加え、教員が自分もワクワクする、楽しくなる仕事を見つけていくことが大事なのです」

今、学校の教育現場はコロナ禍でICT化が急速に進み、学びの方法も変わりつつある。1人1台タブレットが持てるようになったことで、児童一人ひとりが自分のノートなどをサムネイル(画像データの縮小見本)でアップし、自分の考えを発信して、誰かに見てもらえたり、聞いてもらえたりするようになった。これは明治以来の学校の学びのスタイルを劇的に変えるものだ、と佐藤先生は指摘する。