陸上養殖で地元を過疎から救え!高校生の探究、事業化の現実味 大津緑洋高校の生徒「アクアポニックス」普及へ

「Raspberry Pi活用」など思い思いに探究に没頭

本格的な研究開発だが、プロジェクトを動かすメンバーは、全員普通科の生徒たち。当初は3名ほどだったが、興味を持つ生徒が年々増え、2021年度は総勢45名となった。「みんな地域貢献や社会課題解決に関心が高く、『温暖化の解決』や『貧困の子どもたちを救いたい』といった将来のビジョンに向けた活動として位置づけている子も多い」と、生月教諭は話す。

アクアポニックスがあるのは、校舎内の倉庫。チームは希望制でサイエンス(冷却)、ファーミング(野菜、水質システム研究、培養)、ビジネス(クラウドファンディング、特許)と各担当に分かれて活動、週に1度の全体会議で状況を共有している。

具体的にはどんな活動をしているのか。サイエンスチームを率いる高校3年生の安岡直輝さんは、システム開発における功労者だ。中学生の頃から簡易クーラーを自作するなど冷却やIoT(モノのインターネット)に興味があり、「冷却装置を作りたい」と申し出た。パワエレ研究室の助言を得ながらとはいえ、市販の安価な機器を組み合わせ低コストで冷却装置を実際に作ってしまったというから驚きだ。

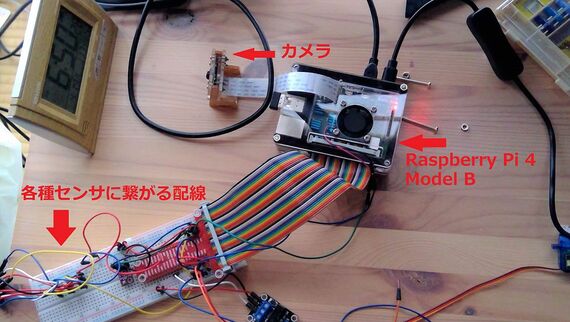

さらに、「Raspberry Pi(※ラズベリーパイ)」を導入し、水槽の遠隔監視システムも構築。スマホなどで水温や湿度、気温も把握できるようになったため、魚の飼育が非常に楽になったという。

※ 英国のラズベリーパイ財団が教育用に開発したシングルボードコンピューター。1枚の電子基板に最低限の要素を搭載

ファーミングチームに所属する高校2年生の山田梨菜さんは、水質システム研究を担当。バクテリアで水質をきれいに濾過する実験を行い、どの段階で濾過が進むかを調べている。「課題は、水槽を大きくしたときに今の濾過システムが正常に働くかどうか。そこをクリアして野菜の大量栽培を成功させ、アクアポニックスの認知度を上げて多くの人たちに食べてもらいたい」と展望を語る。

プロジェクトは貴重な経験にもなっている。「計画力や行動力が養われたと思います。総合型選抜での大学合格も、この活動に関心を持ってもらえたことが大きい」と、安岡さんは言う。

山田さんも「プロジェクトは、自分たちで課題を見つけて解決策を考え、多角的視点で物事を学べる貴重な場。私は医療分野を志望していますが、そこで求められる協働力も身に付いたと感じます。実験や市内の小学生へのプレゼンテーションなど、授業だけでは学べなかった広い経験によって自信にもつながりました」と、話す。

「プロジェクトの探究活動は教育効果も高く、いつか総合的な探究の時間など何らかの授業に還元したい」と生月教諭は考えている。

企業も応援、多様性に富んだチームでベンチャー化を目指す

成果が出ているのは、複数の地元企業の力も大きい。板金加工などを請け負う巧健代表の深井健広さんは、オリジナルの水槽製作に協力。消えゆく特産品を復活させる活動にも携わる深井さんは、「将来的にアクアポニックスの技術と連携して地域を盛り上げていけるのでは」と期待する。