小学校の教科担任制、教員950人増だが「工夫して実施」の現場事情 加配少なく授業交換や学校連携でスタート

ロードマップと校長の経営方針策定で実施に向けて始動

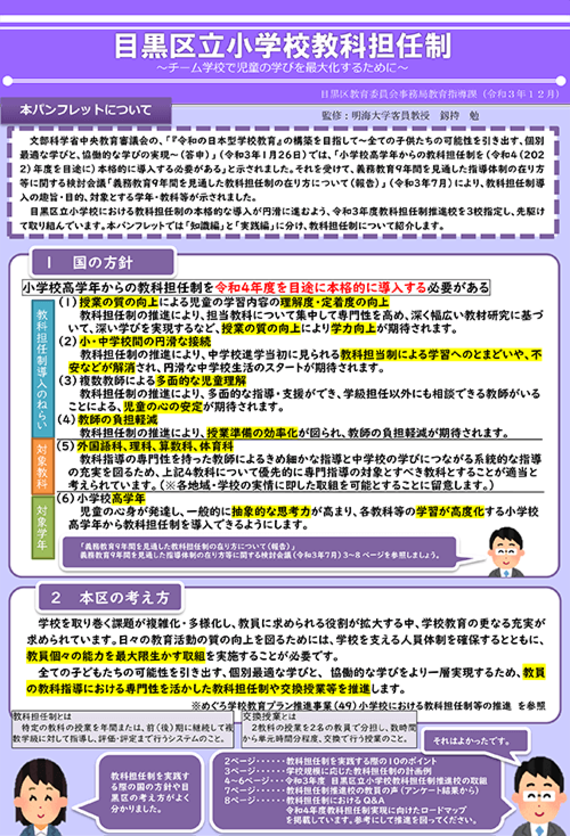

教科担任制の知識と実践についてまとめた冊子「目黒区立小学校教科担任制~チーム学校で児童の学びを最大化するために~」

こうしてまとめた冊子は、区立小学校22校の全教員に配布され、導入に向けた準備と心構えを促している。

さらに昨年12月、すべての小学校校長を対象に、明海大学の釼持勉客員教授を講師に迎えて教科担任制についての研修会を実施。教育委員会が作成した冊子で掲げる「ロードマップ」を示し、具体的な取り組みの目安と時期を確認した。

ロードマップは、21年度12月に「各校長が学校経営方針策定に基づき教科担任制のビジョンを確定させる」とした。1月には、そのビジョンを教職員に説明し、実施計画を策定。2月は、学校教育法施行規則に基づいて各校が編成する教育課程(カリキュラム)届について、目黒区教育委員会に教科担任制の計画について相談できるようにする。21年度3月~22年度4月にかけては、時間割編成など新年度体制の準備。4~5月には、新年度教職員への説明・周知、保護者会などでの説明といった流れでスタートし、その後も自己申告、管理職授業観察による指導、学校評価などの機会を使って改善していくとしている。

22年度は全国で教員950人の加配が決まっているが、竹花氏は「目黒区にどれだけの加配教員が配置されるかはわからない。また、学校の規模などによっても、どのように実施できるかは異なるだろう。まずは、各学校の状況に即した取り組みを可能として進めようというのが今の方針だ。これまで交換授業などをしたことがない学校では戸惑いもあり、慣れるまでは少し時間がかかるかもしれないが、各校長には1年前から導入を伝えてあるので、心づもりはできていると思う。ロードマップに沿って進めることで、教科担任制を始める準備は整うだろう」と手応えを口にした。

実際、教職員の人事異動が発表されないと、誰がどの学年の担任になるのか、どの教科を担当するのかなども決めることができない。もちろん時間割の作成なども、すぐに始めることはできないが、スムーズな導入を目指すためにも、学校ごとの特徴に合わせた実施方法について校長を中心にできるだけ早くから準備をしておくことが求められる。

(文:新木洋光、編集部 細川めぐみ、注記のない写真:YsPhoto/ PIXTA)

関連記事

小学校「教科担任制」モデル校語るメリットと苦労 第四葛西小、複数教員指導の効果を早くも実感

「教科担任制」本格導入へ、学校の機運高まらず 早めの対応カギ、時間割作成に3カ月の学校も

小学校「教科担任制」4つの目的と気になる効果 先行する自治体で好評も人材確保、育成がカギ

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら