小学校「教科担任制」4つの目的と気になる効果 先行する自治体で好評も人材確保、育成がカギ

茨城県は全校で4月に、さいたま市は今春モデル校で先行導入

今年4月、茨城県は県内の公立小学校・義務教育学校全469校の5、6年を対象に教科担任制の導入を始めた。小学校で教えるには小学校の教員免許が必要だが、中学校の教員免許でも専門教科に相当する教科(中学の数学なら小学の算数)を受け持てることから、理科、英語、算数を中心に中学校教員免許を持つ教員を教科担任として配置し、1学級当たり週3~5時間を受け持たせる。

また、義務教育9年間を見通した「小・中一貫教育」を推進するさいたま市も、今春から教科担任制を10のモデル校で先行導入。2023年度にはすべての市立小学校104校に拡大する計画だ。

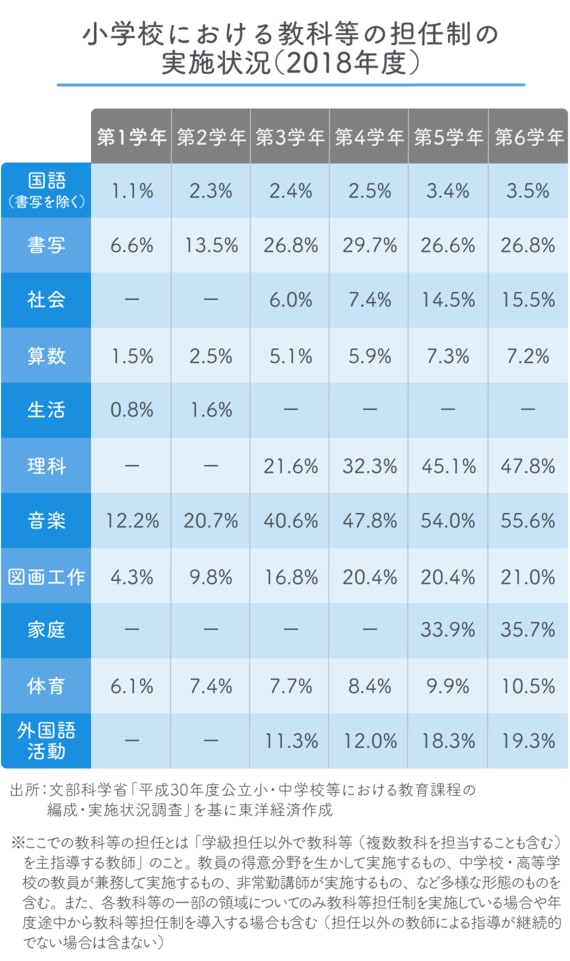

教科担任とは、教科を指導する教員のこと。中学校では、教科ごとに専門の教員が指導する教科担任制を採用しているが、小学校は1人の教師が担任する学級で、すべての科目を教える学級担任制が基本だ。しかし、1人ですべての教科を教えるのは高学年では負担が大きく、これまでも部分的に小学校で教科担任制を導入するケースはあった。文部科学省「平成30年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査」によれば、小学6年の音楽(55.6%)、理科(47.8%)、家庭(35.7%)、書写(26.8%)、図画工作(21%)、外国語活動(19.3%)で教科担任制が実施されている。

教科担任制を導入する4つの目的とは

中学校と違い、小学校の教科担任制では、学級担任制を基本としながら、教科担当教員の配置や、学級担任同士の交換授業を取り入れていく形になるとみられる。そこには大きく4つの目的がある。

第1は児童の学力向上。1人の学級担任が、毎日最大6コマすべての授業を教え、さらに翌日の授業の準備をするのは時間的に無理がある。そこにさらに英語やプログラミング、ICT活用まで加われば、問題はいっそう悪化する。

教員にも得意、不得意の科目はある。例えば理科は、高等学校で理科系科目が選択制になり、入試に理科系が受験科目に入っていない文系大学出身の場合、苦手意識を持つ教員が増えているという。教科担任制を採用すれば、授業準備の時間を確保しやすくなり、専門性や指導力が向上し、児童の学力向上が期待できる。

第2に、クラスに複数の教師が関わることで多面的に児童を見ることができる。学級担任が児童との密接な関係を築くことも大事だが、必要に応じてチームで指導することで、きめ細かな指導につながる。

3点目は、中学校進学後の急激な環境変化に子どもが戸惑い、さまざまな問題を抱えやすくなる「中1ギャップ」の緩和だ。小学校の段階から教科担任制に慣れることで、中学校の環境へのスムーズな移行が可能になる。

4点目が、教員の働き方改革。授業や生活指導に加え、さまざまな校務、保護者対応などで、教員は多忙を極め、残業や持ち帰り仕事も多い。そうした環境が敬遠され、教員のなり手は減る一方だ。教科担任が受け持つコマを授業準備や校務に充てれば、労働環境改善が期待できる。

1. 児童の学力向上

2. 複数の教師が関わることで多面的に児童を見ることができる

3. 「中1ギャップ」の緩和

4. 教員の働き方改革