若者の投票率低迷は「主権者教育」でどう変わるか ドルトン東京学園「1票の重み」伝える授業の中身

日本の若者の投票率が低い原因の1つは「学校教育」

日本の若者の投票率は低い。

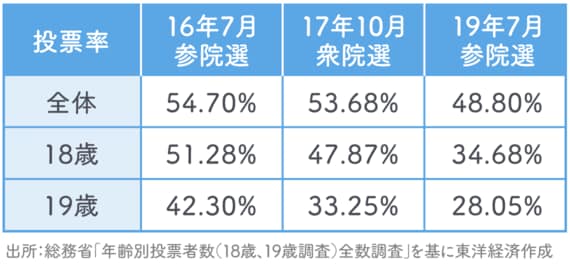

2015年に公職選挙法が改正され、国政では16年の参議院選挙から18歳選挙権が導入されたが、同年7月の参院選では、国民全体の投票率54.70%に対し、18歳の投票率は51.28%、19歳は42.30%。17年10月の衆議院選挙では、国民全体の投票率53.68%に対し、18歳の投票率は47.87%、19歳は33.25%。さらに、19年の参院選では、国民全体の投票率48.80%に対し、18歳の投票率は34.68%、19歳は28.05%と、軒並み減少傾向にある。

若者のみならず、日本国民全体の投票率も、ドイツやスウェーデンなど欧米諸国の80%前後という数字と比べると低い。この原因は、何か。「1つは、学校教育にあると思います」と、ドルトン東京学園中等部・高等部社会科教諭の大畑方人氏は言う。

「歴史をさかのぼると、日本は1960年代に、安保闘争や全共闘運動などの学生運動が多く起こりました。こうした時代背景の中で、69年に当時の文部省から、学校における政治運動を規制する通知が出されたのです。その後、70年〜80年くらいにかけて、児童生徒が社会科・公民科の授業で選挙や政治について学ぶ際、『リアルな政治に関心を持つ』というよりは、『選挙制度や国家の仕組みなどを客観的な知識として覚える』ことを目的とした指導内容になりました。その結果、社会科・公民科科目が “民主主義の担い手を育てるための科目”というよりは、“知識として覚える暗記科目”として位置づけられ、学校で学んだこととリアルな政治が結び付かず、選挙や政治に興味関心を抱きにくくなってしまったことが大きいと思います」

これに加え、「少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化など社会構造の変化により、家庭や地域で選挙や政治について話し合ったり議論したりする機会が減ってきていることも、投票率が低い原因として挙げられると思います」という。

主権者教育のキーワードは「模擬選挙」と「ディベート」

03年度から高校の社会科教員として勤め始めた大畑氏が、独自の方法で主権者教育に取り組み始めたのは05年。当時の首相・小泉純一郎氏が、参議院での郵政民営化法案の否決を機に衆議院を解散し、“郵政選挙”を行った年である。

当時、私立高校の社会科教員として教鞭(きょうべん)を執っていた大畑氏は、生徒に「時代のブームに振り回されることなく、政治について自分でしっかり考え、判断して主体的に投票できるような大人になってほしい」という思いから、授業で実際の選挙体験を味わう「模擬選挙」を取り入れた。

「実際の選挙公報や候補者のポスター、新聞記事などを集めて候補者や政党のマニフェストを比較し、投票箱や記載台を作って生徒一人ひとりに教室で投票を体験してもらいました。投票後、開票結果を共有し、実際の選挙結果と模擬選挙の結果を比較し相違点を分析しました」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら