子どもが描いた「絵が動く」今どき図工授業の斬新 ICTが表現の幅を広げ意欲的に学ぶきっかけに

国語や総合などの教科学習を「図工×ICT」でさらに発展

独創的な授業実践のアイデアは、「まずは自分が知識を蓄えることから。SNSなどで、国内、海外のさまざまな教科を教える先生の投稿をチェックしてインプットしたり、興味を抱いたICTツールを試したりしているうちに『図工の授業のこの部分にこのツールを使ったら面白いかな』などとひらめくことが多いですね」という。

「Viscuit」以外にも、ロボット・プログラミング学習キット「KOOV(クーブ)」、マグネット式の電子工作キット「littleBits」などのツールを取り入れてきたが、「図工の授業でICTを使うのは、あくまでも選択肢の1つ。私の中でICTは、画用紙や絵の具、粘土などと同列のところにある感覚です。絵の具は質感やテクスチャー、粘土は自然材料の手触りを感じつつ色や形の変化を楽しみながら表現できるのが、アナログならではのよさ。アナログツールを使う授業も大切にしながら、最終的には子どもたちがICTとアナログを自由に組み合わせ、作品づくりができるようになればいいなと思っています」

岩本先生が、もう1つ、授業実践で大切にしているのが、教科学習とのコラボレーションだ。

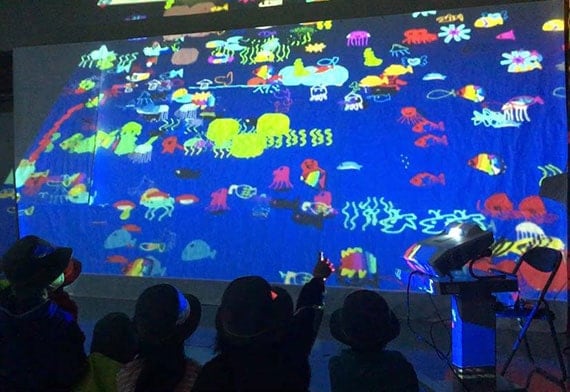

「例えば、2年生の図工の授業『スイミーが見た世界』では、国語の授業で『スイミー』を学ぶタイミングに合わせ、子どもたちにスイミーが見た世界を想像してもらい、『Viscuit』で動く絵を描きました。授業のあと、『Viscuit』の『ランド』の機能を使って子どもたちの作品を集めたものを、学校内の空き教室の天井や壁に不織布を貼り、プロジェクター2台を使って投影。大きな水族館のような空間ができて、子どもたちは自分の描いた魚や友達が描いた魚を見つけて大喜びでした。このような教科横断型の授業で、子どもたちの発想が無限に広がっていくのも、とても楽しいですね。

さまざまな情報をインプットできるのに加え、このようにダイナミックにアウトプットできるところ、友達の作品を見ながら感想を伝え合ったりなど表現者同士でつながりが生まれるところが、ICTのよいところだと思います」

「公立は予算がないから」と諦めず、自ら動く

授業実践の傍ら、教育やICTをテーマとしたイベントやワークショップを開催するラーニングコミュニティー「SOZO.Ed」、「とにかくやってみるプログラミング教育ティーチャーズ」をコンセプトとする団体「Type_T」など複数のコミュニティーに所属し、イベントやワークショップ講師として登壇したり、勉強会に参加して情報交換したりなど、アクティブに活動する岩本先生。

「当たり前ですが、教師は授業が命。その授業を最高のものにするためには、自分自身が楽しみながら学び続けること。自分が『楽しい!』と思う授業を実践することが、子どもたちの『楽しい!』につながっていくと信じています。図工は、ほかの教科と比べて自由度が高い教科であるからこそ、子どもたちが自分の力で考え、表現することを応援できるような先生でいたいですね。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら