コロナ禍のPTA「オンライン化」で前例踏襲に変化 これまでの活動を見直してスリム化、効率化へ

「ICTの知識を持つメンバーが執行部に複数存在したという“偶然”もありますが、オンラインを学校と家庭のコミュニケーションツールとして捉え、試行錯誤を楽しみながら主体的に活動できたと思います。今までのPTA活動の見直しや改善につながっただけでなく、学校との距離が縮まり、PTAからの提案などもしやすくなりました」

保﨑氏の言葉に、増島氏も続く。

川崎市内の公立小学校で、2019年〜20年副会長を務める。2児の母

(画像は本人提供)

「会場準備など“環境づくり”の手間が省けた分、『保護者にどんなことを伝えるか』『子どもたちにどんなことができるか』について集中して考えることができるようになりました。オンラン化によりPTAの意義や目的など、その輪郭がはっきりしてきたと思います」

GIGAスクール元年といわれる21年度の4月には、PTA役員が中心となり、「GIGAスクールサポーター」としてタブレット端末を使う授業のサポートも行った。

「われわれがお手伝いしたのは、初めてタブレット端末を使い、電源の入れ方などに戸惑う子どもたちをサポートするといった初歩的な内容ですが、先生の負担が減りますし、子どもたちの様子を先生方にフィードバックすることが、よりよい授業につながると思います。今後もこのようなサポートは継続していきたいですね。

これまで必要に迫られてオンライン化を進めてきた部分もありますが、PTAの基本はやはり、『対面』だと思っています。コロナの状況を見ながら、オンライン、対面それぞれのよさを生かしながら、保護者が『自分が参加したPTA活動が子どもたちに還元されている』と実感が持てるような取り組みを増やしていきたいと思います」(保﨑氏)

PTA協議会と企業がコラボしICTを活用したPTA活動を支援

前述したような好事例が存在する一方で、「ICTを活用し、PTA活動運営の効率化を進めたいのに、ICTに詳しいメンバーがおらず進め方や相談先がわからない」という課題を抱えるPTAが、数多く存在するのも現状だ。

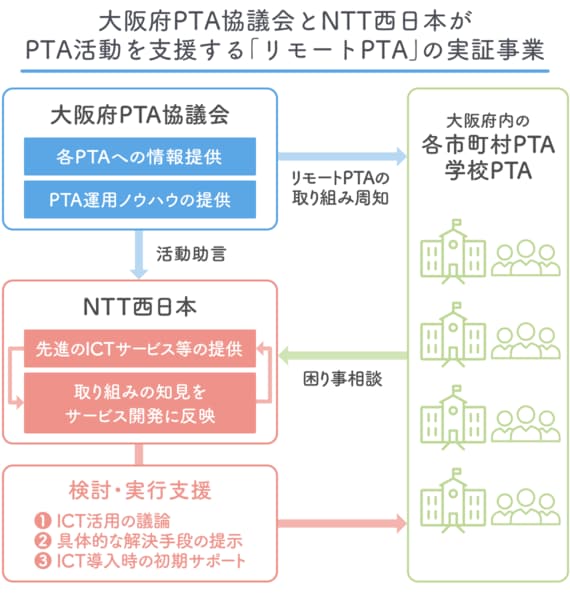

このような状況の改善を目的に、21年4月、大阪府の公立幼稚園・小学校・中学校のPTA活動を支援する大阪府PTA協議会と、ICTに強みを持つNTT西日本が共同で、ICTを活用したPTA活動を支援する「リモートPTA」の実証事業を大阪府内で始めた。

大阪府PTA協議会理事、池田市立学校園PTA協議会特別委員。2018年〜20年、大阪府PTA協議会会長を3年間務めるほか、PTA会長歴5年。3児の父

(画像は本人提供)

参加を呼びかけたのは、大阪府PTA協議会。府内の小中学校のPTAなど約1200団体を対象に、「リモートPTA」の取り組みをメールで周知した。実証事業は21年9月までの予定で、府内各市町村のPTA、学校PTAは、PTA活動における困り事をNTT西日本に相談すると、ICTを活用した解決手段の提案や、アプリやシステム導入の初期サポートの支援などを無料で受けられる仕組みになっている。

大阪府PTA協議会理事の名村研二郎氏は、「任意加入問題、個人情報保護問題などさまざまな課題が挙がる中で新型コロナが流行。対面の機会が減り、PTA活動のあり方が改めて問われる時代にGIGAスクール構想が始まり、学校も子どもも新しい学びを模索し始めています。私たち保護者も、今だからこそ、主体的にICTを学んでいかなければいけない。そんな思いでいたときに、NTT西日本さんからプロジェクトの提案を受け、実現に至りました。対面のよさも大切にしながら、活動の選択肢の1つとして検討してほしいと思います」と言う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら