「日本初マイクラのプロ」が語る驚きの教育効果 タツナミシュウイチ「リアルとの接続が重要」

それが、子どもたちの未来の選択肢にもつながるとタツナミ氏は考える。おそらく、自身が好奇心や「好き」という気持ちを大切にして天職を確立できたからだろう。タツナミ氏は、これまでの道のりを「自分のライフワークは何なのかと悩み、探し続けてきた人生だった」と振り返る。

まずは北海道札幌市で音楽や映像のコンテンツ制作に従事し、高校や専門学校などで国語や映像技術の講師も務めた。その後ドワンゴでマイクラを中心にゲームプロモーション番組やイベントなどのステージ制作を手がけ、声優や作詞にも挑戦。30代前半にして「自分は、エンターテインメントを通じて誰かに何かを知ってもらうことを楽しくできる人間」だとわかったという。

「中でも苦もなくできる得意なことが、マイクラでした。早い段階から教育効果があると気づいていましたし、小さい頃の夢が理科の先生だったことや講師の仕事に喜びを感じていたことなども改めて思い出し、マイクラを通じた教育活動を考えるようになりました。僕の仕事を通じて子どもたちが、勉強が楽しくなったり、本当に好きなことを見つけてくれたりしたらいいなと思います」

こうした経歴も注目され、最近では高校からの依頼でキャリアをテーマに話をする機会も増えている。先行き不透明な社会ムードの影響か「夢も希望もない」と考える高校生も少なくないそうだが、得意なことを生かすことの価値や、「本当にやりたいことを必ず見つけるのだ」という気概を持つことの大切さを伝えるようにしているという。

「日本はICT教育が10年遅れている」

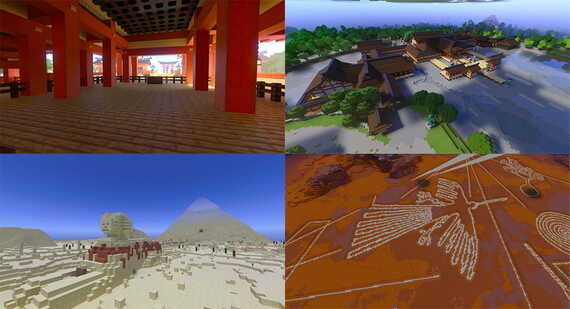

ICT教育が推進される背景もあり、教育版マイクラの導入例は増えてきている。総合的な学習の時間で探究学習やプログラミングなどで活用する教員が多いが、炎色反応の実験などもできるので理科系の授業で使う教員もいるという。「仮想空間の中ですべてが完結するので、実験道具などの片付けが不要。授業時間をまるまる使える点もマイクラの利点」と、タツナミ氏。また、教育版は通常版と基本機能は同じだが、子どもたちの位置把握や行動制限ができる「クラスルームモード」があるので教員は授業を進めやすいという。

GIGAスクール構想で端末整備が進み、教育版マイクラの普及には追い風が吹いているようにみえるが、タツナミ氏はこの1年のGIGAの現状を残念に思っている。

「現場の先生たちのお話を聞いていると、端末のスペックが低すぎるし、それ以上にネットワーク整備はひどいと感じます。僕も出張授業でマイクラが立ち上がらなかったり固まったり、授業ができなかったことがある。今の2~10倍のお金をつぎ込まないと満足な授業はできないでしょう。米国の小学校の教室を見てきてほしいです」

タツナミ氏は以前、シアトルで教育現場を視察している。小学2年生がブラインドタッチでプログラミングしている姿はもちろん、公立幼稚園で子どもたちが1人1台のデスクトップパソコンでタイピングをしている光景に衝撃を受けたという。