「教科担任制」本格導入へ、学校の機運高まらず 早めの対応カギ、時間割作成に3カ月の学校も

実践校、交換授業型校、未実施校、現状に合わせた進め方

まず、教科担任制の目的の学校全体での共有を進め、教員全員が当事者意識を持てるようにすること。児童の学力向上のためには、教科担任する科目の教材研究を深化させるとともに授業改善も行い、学力変化の検証の仕方を考えなければならない。また、児童の多面的理解のためには、1人の教員による学級経営から、学年の教員チームで指導する学年経営へ意識を変える必要があり、その効果や反省点を記録し、改善できるようにすること。中1ギャップ解消は教科担任制への児童の反応、適応困難が生じないかを把握する、とした。また、教科担任制実施に向けた業務が教務主任に過度に集中しないよう、学校全体で取り組むという意識を高める必要もある。

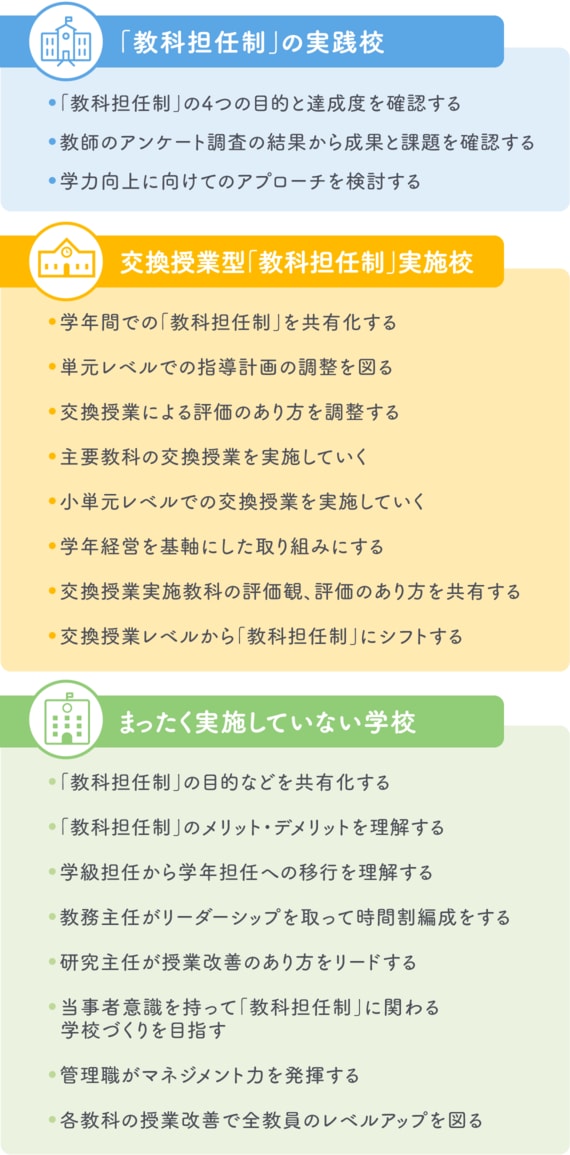

学校の現状に合わせた進め方のチェックポイントを、釼持氏は以下のとおりまとめている。

さらに将来的には、教科担任制が、人事や人材育成上の問題を引き起こすかもしれないと釼持氏は指摘。「このままでは、専門性などに対応できる力量のある先生だけが高学年を受け持つことになる。高学年を受け持つことを忌避する教員も出てきて、教員が担任する学年が固定化される」ことを危惧する。

国語、算数を中心とする文部科学省の全国学力・学習状況調査の学校別の成績は、自治体の判断で公表可能になっているため「調査対象科目の順位に責任を負うことになる教科担任を引き受ける教員がいるのか」という問題も生じる。

釼持氏は「どの先生も低学年から高学年まで担任できる力量を持てるようにするという小学校教員の人材育成の前提が覆れば、卒業生を持つことができなくなった先生や、小学校教員志望者のモチベーション低下が懸念される。かつてティーム・ティーチングのために加配を行ったにもかかわらず、低学年の指導などに加配教員が活用され、本来の目的が達成されなかったケースが多くあった。その二の舞いにならないように、前向きで円滑な教科担任制を運営できるように考えるべきだ」と話す。

(注記のない写真はiStock)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら