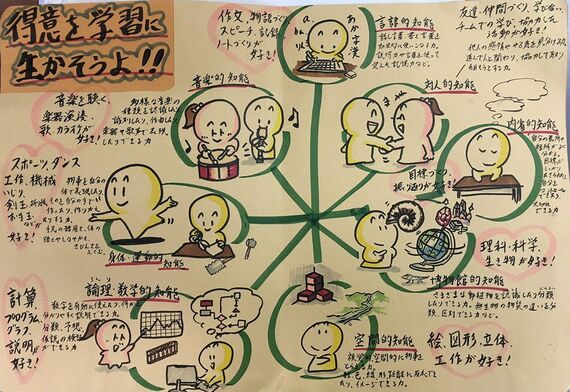

そこで僕は、ハーバード大学のハワード・ガードナー教授が提唱する「マルチプルインテリジェンス理論」(MI理論)を取り入れています。これは「知能は単一ではなく複数存在し、誰もが8つの知能のうち何らかを有している。長所やプロフィルがそれぞれ異なるのと同様、人それぞれの知能の強弱が存在する」と考える理論です。

8つの知能は「音楽・リズム知能」「対人的知能」「論理・数学的知能」「博物学的知能」「視覚・空間的知能」「内省的知能」「言語・語学知能」「身体・運動感覚知能」に分類されています。

僕自身は、子どもの頃、興味のある魚の名前や分類を難なく記憶でき、歴史も絵や図にまとめることで理解が進んだので、おそらく「博物学的知能」や「視覚・空間的知能」は高い。半面、楽器の演奏や運動は苦手で今も苦労しています。子どもの頃、このMI理論を知っていたら、より楽しく学習できただろうなと思います。

だから、例えば九九なら、ひたすら暗唱させるのではなく、子ども同士で教え合うようファシリテートします。すでに覚えた子の覚え方にはそれぞれ個性があり、「あの子の方法で覚えたい」「この子の方法は自分に合う」とみんな楽しそうに学んでいくので、個々が尊重されると同時に協働性も養われます。

意見を尊重し、自分で決める経験を積ませたい

――授業以外の活動においても、子どもの権利を意識されていますか。

はい。多くの学校は教員が何事も主導して決めてしまうので、子どもの意見は意外と尊重されていません。せめてクラス内では「子どもの意見の尊重」を保障してあげたいと思っていて、そのためには教員がお膳立てせず、自分で決める経験を積ませてあげることが大切だと考えています。

だから、係や当番は「自分が誰かのためにやってあげたいことをやろうね」とボランティア制にしています。実際、「暗いから僕が電気をつける」「今日は私が黒板消しをやるね」「換気しようか」と、毎日自然と誰かがやってくれます。先回りせずに委ねると、子どもは自分で気づき、考えて行動できるようになるのです。

――掃除活動など分担が必要と思われる仕事も、ボランティア制でうまくいきますか。

「あなたはどこをピカピカにしたいですか」と言って、やりたいところを1カ月以上掃除させます。みんな自分で選んだ場所だからやる気満々。しだいに「もっと効率的にやるにはどうしたらいいか」「こんな道具を使ったらどうか」とアイデアが生まれ、毎日主体的に掃除するようになります。

だからうちのクラスの子は、よくほかの先生から「みんなしっかり掃除していますね」と褒められるのですが、それもフィードバックしてあげるとさらにやる気になる。この積み重ねにより、子どもたちは「仕事って楽しいな」と思うようになっていきます。