(写真:田中氏提供)

(出典:日本ユニセフ協会ホームページ)

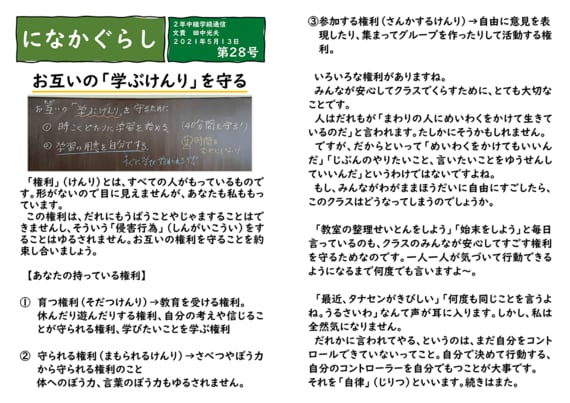

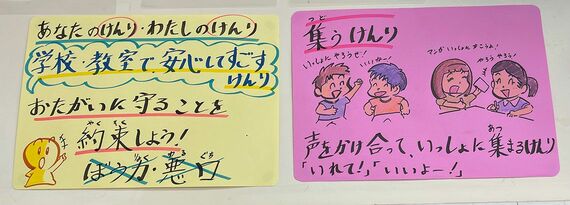

例えば「廊下は歩きましょう」というルールがなぜ大切なのかを考える際、ただ安全のためといっても子どもはピンときません。でも、「廊下の曲がり角から急に人が飛び出してきたら、どう?」と問いかけると、子どもたちからは「怖い」という声が上がります。そこで、このポスターを指しながら「お互いが安心して生活する権利を守るには廊下を走ってはいけないよね」と説明するわけです。

子どもの権利条約の根底にあるのは子どもの安全・安心だと思うのですが、学校全体として物理的な「安全」には割と配慮しているつもりでも、心理的な「安心」についてはあまり保障されていないのが現状です。学校が安全・安心の両方を保障するのはもちろん、子どもたちが互いの「安心」について考えることも重要だと考えています。

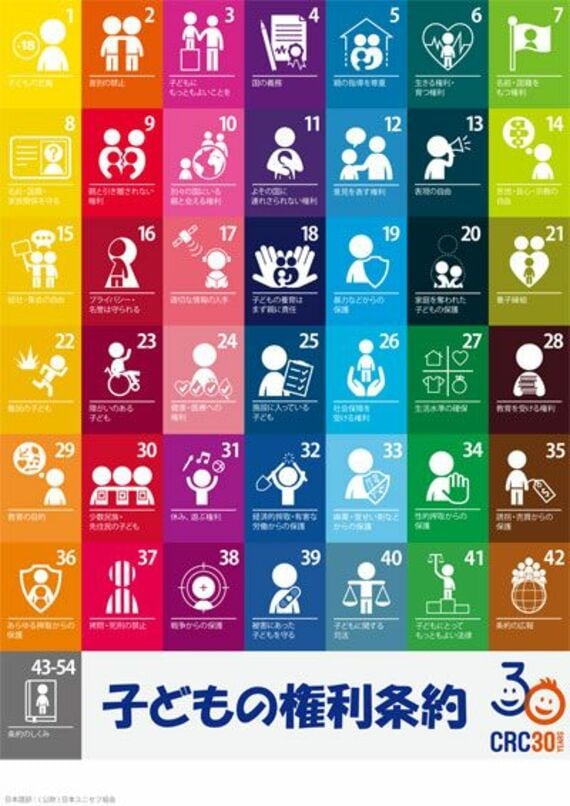

ユニセフもポスターを作っています。まずはこうしたツールを活用して「知る機会」を設けてみるといいかもしれません。また、僕は保護者にも、教室での権利に関する学習や取り組みについて学級通信を通じてお伝えしています。

――学校が「安心」を保障していないというのは、具体的にどのような場面ですか。

学級経営の観点でお話ししますね。例えば、体育で跳び箱を扱う場合、全員一律にやらせますが、不得意な子も不安な子もいます。安心を保障するなら、見学の選択肢を与えるなど段階的に挑戦を促すことも必要でしょう。

僕は、不安な子も安心して参加できるようルールの変更も行います。子どもの好き嫌いが分かれるドッジボールでは、硬いボールを軟らかいものに変えるなど工夫するとだいぶ参加率が上がりますよ。それでも迷っている子がいたら「どういうルールならやれそうかな」と聞いてみる。

もちろん、子どもに選択を任せることと甘やかすことは異なるので「前向きに参加しようね」というメッセージは重要ですが、挑戦するかどうかは自分が決められる環境を提供して安心を保障すべきだと考えています。

「もって生まれた能力」を伸ばして生きる権利の保障を

もう1つ、「発達に対する権利」「子どもの最善の利益」も大切にしています。例えば、歌だとすぐ覚えられる子、絵に描くと頭に入る子など、人によって学びやすい方法は異なりますよね。そういった得意不得意を考慮せず同じやり方で学ばせるのが今の日本教育ですが、一律の学び方では「子どもにとって最もよいこと」が考えられておらず、「もって生まれた能力を伸ばして生きる権利」が保障されません。