40年ぶりの「精神疾患教育」高校からでは遅い訳 実は精神疾患の発症ピークは「10代半ば以前」

精神疾患について学ぶことは、教員自身のメンタル向上にもつながります。そういった観点からも、教員は理解を深める必要があるでしょう」

実際、子どもと教員、それぞれに対する効果の高い教育を開発・実証する取り組みも始まっている。20年11月、東京大学と埼玉県教育委員会は「学校におけるメンタルヘルスリテラシーの向上に向けた教育の充実」に関する連携協定を結んだ。

(写真:佐々木氏提供)

この協定に基づき、同大健康教育学研究室は21年度から3年計画で中学校8校、高校5校の研究推進校で教育・研修プログラムの試行と効果の分析を行う。まずは教員を対象に、佐々木氏による「子どもたちのメンタルヘルス」に関する研修用動画の配信やメンタルヘルス理解に関する実態調査などに取り組み、次の段階で生徒教育を行っていく。よりよい教育のあり方についてエビデンスが得られれば、全県に広げる予定だ。ただ、佐々木氏はこう考えている。

「精神疾患の発症年齢の低さを考えれば、義務教育期間から精神疾患教育を始めるべき。小学校高学年ごろから発達に応じた教え方をしていくことが大切だと思います」

当事者の親が語る深刻な現状の数々

当事者の親の立場から小中学生に対する精神疾患教育の必要性を訴える人たちもいる。「義務教育で精神疾患を教えて偏見を無くしてほしい」という署名活動を行い、21年3月にその要望書と約5万5000人分の署名を文科省に提出した「シルバーリボンの会」代表、森野民子氏もその1人だ。

(写真:森野氏提供)

森野氏の息子さんは17歳で統合失調症を発症した。森野氏は当時、看護師として働いていたが、「ある程度精神疾患についての知識がある自分でさえ、偏見があった」と振り返る。当初2年くらいは自身の育て方のせいだと思い込み、自分を責め続けた。周囲に話すこともできなかった。

しかし、精神疾患について学ぶうちに偏見はなくなっていったという。要望書にも盛り込んだが、とくに以下の内容については多くの人が知る必要があると森野氏は考えている。

・親の育て方や子どもが悪いわけではないこと

・原因不明で誰もが発病する可能性があること

・孤独、孤立、不安、不眠、過労が再発や再燃のリスクを高めること

・適切な治療と環境によってその人らしく生活することが可能なこと

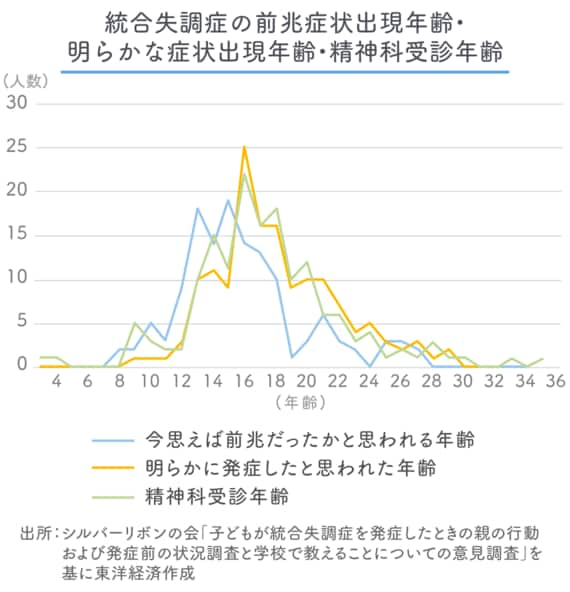

22年度からやっと精神疾患について高校で教えるようになると知ったときは、自身の子ども時代を含め長い間授業で扱われなかったことに驚くとともに、「高校からでは遅いのでは」と思ったという。統合失調症の発症は10代後半〜20代が多いといわれるが、森野氏が参加する「LINE家族会」の話ではもう少し早い発症が多い印象だったからだ。

「実際、LINE家族会で当事者の親の立場の方216名に対して行ったアンケート調査(回答者数161名)の結果では、前兆症状が表れたピークは13~15歳。義務教育期間に前兆症状が表れた人が54.1%、明らかな症状に苦しんでいる人が2割強おり、中には小学生のころに発症した人も。ますます精神疾患を義務教育化する必要性を感じました」

要望書提出後の文科省の反応は?

精神疾患についての知識が周知されていないことで起こる弊害は深刻だ。症状が出始めても、当事者も周囲も気づきにくいので対応が行き届かず、当事者が苦しむケースが多い。例えば森野氏の息子さんは、妄想や幻聴などの明らかな症状が出る前に学業成績が落ちていった。

「認知機能が衰えるのでそれも症状の1つなのですが、本人は勉強しても覚えられないわけですから相当つらかったはず。私も無知だったため『いつも勉強しているふりをしているのかな』と疑っていました」