コロナ禍で激変!大学「学習履歴の活用」最前線 DX推進で入試も就職も合理的選考が可能に

「現在はチャットボットの活用で人的負担が減りつつありますが、当初は約30人程度の本学の学生がサポートに当たっていました。LACもサポートが必要な教員や学生も大助かり。サポート担当の学生も大学運営がよい学びの経験になるほか、有償ボランティアのため活動が経済的な一助にもなっている。これからは大学運営に学生を巻き込むことが重要だと考えていたため、非常によい事例を生むことができました」

九州大学理事・副学長、情報統括本部副本部長・CIO、教育改革推進本部副本部長。専門はコンピュータビジョンなどの情報工学で、1996年より同大学院システム情報科学研究科(現研究院)教授。2020年より現職。17年より日本学術会議会員(第三部)

(写真:九州大学提供)

一方、シラバスや履修情報など学務系のシステムがM2Bと十分連携できていないため、情報の一元化は喫緊の課題だという。全学で各種教育データをひも付けする仕組みを構築すべく、新たなLACを設置する予定だ。「情報の一元化が実現できれば、学生は自身の強みや弱みがより把握できるようになるでしょう」と、谷口氏。また、データを次の講義に生かす段階からもう一歩進み、講義中に学生の様子を分析して講義をコントロールしていく「リアルタイムフィードバック」の仕組みを確立したいという。

「オンラインゆえのトラブルへの即時対応や、講義中に質問を投げても気づいてもらえないなどのコミュニケーション部分も改善の必要がある。教員と学生の世代間、あるいは学生間におけるICTリテラシーのギャップへの対応、そして合理的配慮の必要な学生へのアプローチなども課題です」

コロナの収束が見えないことから、21年度もオンライン中心のスタイルにいつでもシフトできるよう授業を計画しているといい、引き続き大量のデータが蓄積されていきそうだ。

今が世界のトップに立てるチャンス

では、同大学以外の教育現場の状況はどうか。同大学の教育データ活用を推進した名誉教授の安浦寛人氏は次のように見ている。

「日本の主な大学はオンラインを活用して、コロナ禍でも教育を止めなかったという実績を作りました。各国が教育データの利活用を一斉に開始した20年、少なくとも日本はスタートダッシュで後れを取ったわけではないので、今後やり方次第では世界のトップに立てる可能性もあります。そのつもりで国には教育データの利活用に取り組んでほしいし、各大学にもその基盤となるLMSなどの導入を積極的に進めてほしいですね。

オンライン授業の拡大により、どの大学も教育データを集めやすい環境になった今がチャンス。デジタル化をしない大学は生存競争に敗れて自然淘汰されてしまうという危機感を持つべきです」

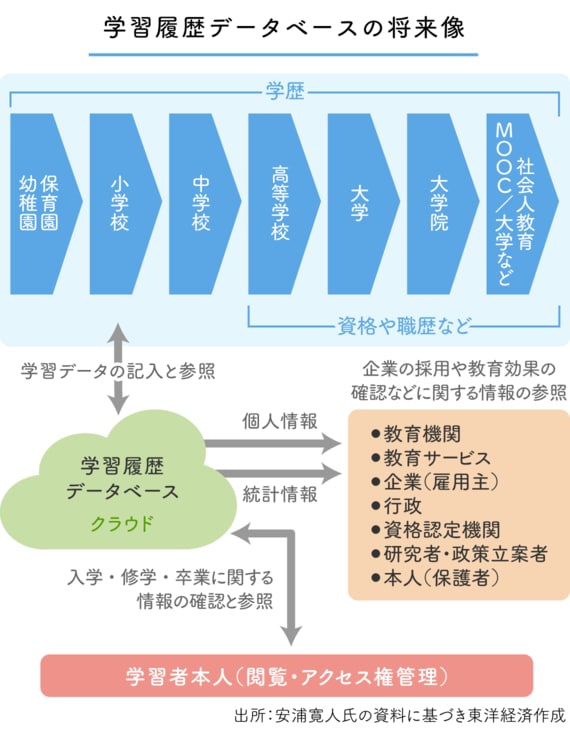

安浦氏は、保育園・幼稚園から初等・中等・高等教育、さらには社会人教育まで一貫した学習履歴をデータベース化し、それを社会システムとして活用していく将来像を1つのゴールとして描いている。

例えば就職活動では、自分のデータベースから任意のデータを取り出して履歴書を組み立てることが可能となり、企業も詐称のない学歴を把握することができる。入試も科目試験の一発勝負で決まるのではなく、「短期集中で成果を出すタイプ」といった特性や日頃の学び方を志望校に伝えることができ、学校もよりマッチした人材を選ぶことができる。