杉良太郎が「アジアに学校をつくり続ける」訳 コロナ禍の今、次世代の子どもに伝えたいこと

「教育」こそ、人にとっていちばん大切なことだ

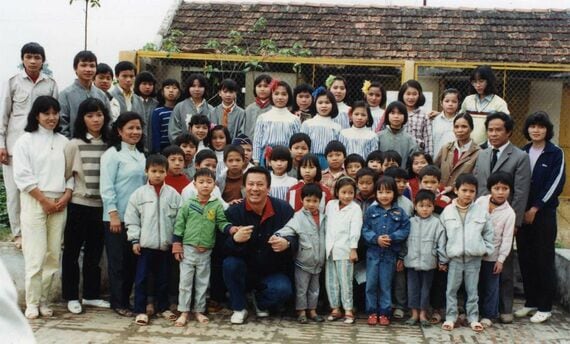

杉良太郎氏は現在までに中国で小学校、バングラデシュに50カ所の学校を建て、そしてベトナムでは152人の親がいない子どもたちを里子として引き受けているほか、日本語学校を2つ設立するなど教育支援をはじめとした福祉活動をしている。中でもベトナムとは、積極的に日本との親善交流に努めてきた。そんな杉氏が最初にベトナムを訪れたのは1989年、45歳の時だ。日本は、いわゆるバブルといわれていた時代である。

日本が好景気に沸く中、ベトナムで始めたボランティア活動は、以来、30年以上続いている。芸能界の成功者でボランティア活動をしている人は多いが、これほど長期間にわたって一貫した姿勢を保ち続けている人は非常に少ないだろう。

杉氏がボランティア活動に投じた私財は数十億円。なぜ教育支援をはじめとした福祉活動を続けるのか。中でも、なぜ子どもたちの教育支援にこだわり続けるのだろうか。杉氏は次のように語る。

「ユネスコ本部から親善大使兼識字特使(1991年~1996年)の委嘱を受けていた時期は、主に開発途上国の子どもたちの識字率を高めるために、アジアを中心とした国々で“寺子屋運動”を実践してきました。そこで私がとくにこだわってきたのが、読み書きができない子どもたちへの支援です。読み書きができないため、実際ひどい扱いを受ける子どもたちもいる。さらには学費を出せないために、十分な教育を受けることができない。そんな子どもたちへの支援です。私は彼らの苦悩と付き合ってきましたが、そこで教育は人にとっていちばん大事なことだと実感したのです」

戦後の日本と重なって見えた、当時のベトナム

杉氏が子ども時代を過ごしたのは戦後の貧しい時。学校の昼食時に各自の弁当をちょっと見れば、裕福な家庭か、貧しい家庭かわかった。それを子どもたちも暗黙の了解としていた。とにかく貧しく、そんな時代の日本と似ていたのが、当時のベトナムだった。

「私が最初にベトナムに行ったとき、まるで戦後の貧しい日本を見るようでした。しかも当時、驚いたのは子どもたちの声がとても小さかったことでした。振り返ってみれば、私が小学校の頃は、日本においても、今の日本の子どもたちのように大きな声で話す子どもは少なかったように思います。同様にベトナムの子どもたちも、大きな声で話していなかったのです。ベトナムでは小さい声で話すほうが品がよいと思われていたこともあると思いますが、体から発散されるエネルギーのようなものをベトナムの子どもたちからは感じられなかった。当時のベトナムでは地位の高い人でさえ声が小さく、トップから子どもたちまで、皆、声が小さかったのです」

杉氏は、海外を訪れたときには、必ず、日本人墓地と児童養護施設や福祉施設などを訪問するそうだ。ベトナムでも児童養護施設を訪れ、家庭環境に恵まれないからという理由で教育を受ける機会が失われるのは良くないと思い、支援を続けているという。でも単にお金を渡すだけの支援ではよくないと、杉氏は言う。

「子どもたちに自活する能力をつけてほしいと考え、市場に鶏を買いに行き、鶏小屋を作って寄贈しました。鶏を育て、半分は食べ、半分は卵を産ませてその卵を売る。その売り上げで子豚を買う。子豚を育てて食べたり売ったりし、そのお金で今度はミシンを買う。ミシンを使って自分たちの服を作ったり、売ることで収入を得る。こうして自活できるように支援していくことで、子どもたちは動物を愛し、育て、働いていくことの喜びやお金の尊さを知ります。そうやって人間として育まれ、成長していく。私のしていることは、お金だけではなく、心を乗せた支援活動だと思っています」