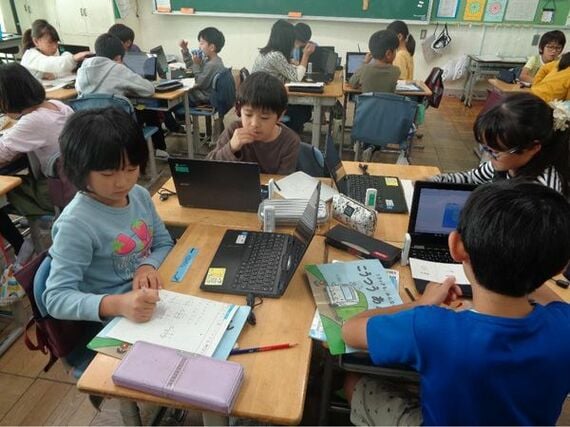

町田第五小、3年間で公立先端校へ躍進の理由 協働学習ツールは「対話の深化」を加速する

児童による誤答分析や異学年活動もスタート

町五は、文部科学省の研究開発学校制度の研究で、昨年からシャープの個別学習支援システム「インタラクティブスタディ」を活用し、個々の学習ペースや理解状況に応じた算数の基礎力向上にも取り組んでいる。ここでもまた、新たな挑戦を始めた。

「今年度から4年生が誤答分析に挑戦しています。何につまずいたかはシステムが教えてくれますが、受け身のままでは意味がない。自分で間違えたところを分析して何が足りないかを理解し、何をすべきか学びをデザインする、というところまで到達したい。やってみて驚いていますが、子どもたちの意欲が非常に高まり、手応えを感じています」

登校が再開してからは、全学年で「わくわく算数」も始めた。学んだ算数の単元を日常に落とし込み、各自が探究的な課題を見つけて解決を図ったり、体感的な課題に挑戦したりしている。例えば5年生では、算数の「体積」の学習後、東京ドームや給食室の鍋など、児童が調べたいものを実際に計算で求めた。

異学年での活動も始めている。最近では5・6年生合同による「わくわく算数」も実施。1年生から6年生を縦割りで集めた「セカンドクラス」もつくって掃除や特別活動を行う。今後は防災教育から各教科の学びにつなげていくことも検討している。

ICTの導入により、働き方にも変化

教員たちは、校務にもG Suiteを日常的に使っている。自宅にいた休校中は会議から書面の協働編集、アンケートの集計や結果の蓄積までフル活用。教員間の教材の共有は、教育の質の向上にもつながっているという。ICTで事務が徹底的に効率化されたため、教員同士で学び合う「学びDAY」という時間も毎週水曜日の授業後に確保できている。

「クラウド型の学習支援システムは、いつでもどこでも、自分のペースで仲間と協働できる点がすばらしい。とくにコロナ禍を経て、教員たちは皆『ICTはなくては困る』と言っています。デジタル教科書が入ってハンコがなくなれば、もっと効率化されると思います」

この11月からは、念願の「1人1台」が始まった。11月18日に行う今年度の公開研究会は、町五初のオンライン実施を予定している。ICTを使った1年生の授業中継を行うほか、「個別最適な学び」「情報活用能力」「ハイブリッドな学び」という3つの分科会に分かれ、さまざまな事例を紹介するという。町五のホームページから申し込めば誰でも参加できる。ICT教育への理解を深めるよい機会となるだろう。

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、写真はすべて町田第五小学校提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら