東京学芸大学附属竹早小学校の佐藤正範先生に聞いたBYOD事例 「先生のマインドチェンジを促すオンライン授業」

休校期間中のBYODによる試行錯誤

――オンライン授業でいちばん苦労されたのはどんなことでしたか。

休校期間中の学びは、どうしても各家庭にいる子どもたち自身の主体性に委ねるしかありません。また、本校では1人1台の端末やネットワーク環境整備が間に合っていませんでしたから、保護者のスマホや端末を借りている子どもたちをオンラインで長時間つなぐことはできません。

そのような事情から、クラス全員が同じ時間につながっている「同期」の関わりと、それぞれが自分で進める「非同期」の時間を効果的に組み合わせる必要がありました。

オンライン授業や朝会などの限られた「同期」の時間で、いかに子どもたちの学びに向かうモチベーションに火をつけられるかということに、いちばん苦労しましたね。これは、いまだに考え続けています。

テクニカルなことでは、オンライン授業は「トラブルが起こる前提」で、サポート役となる教師とペアになって実施することとしました。最初は、「うまくつながらない」「マイクが入らない」というようなことは絶対に発生しますので、授業進行役の先生以外にサポート役を立てたことで、いざとなれば保護者に電話をして操作方法を伝えたりもしました。

新型コロナウイルス感染症もオンライン授業も前例のないことで参考にするモデルもなかったので、このサポート体制のおかげでほかの先生の授業事例を見る機会が増え、教師同士の学び合いが進んだと思います。教師自身も自宅からBYODで参加している時期もありましたが、クラウドのコミュニケーションツールで授業内容に対するフィードバックを、積極的に共有し合いました。

――オンライン授業以外には、BYODでどのような取り組みをされましたか。

教師や学校がオンライン授業や動画配信を行うのは比較的簡単で、学校からの動画配信などは休校初期から行っていましたが、子どもたちから課題や成果物をオンラインで回収するのはセキュリティーの難易度が格段に上がります。いろんなツールを検討し学芸大学で使っているシステムを利用したりもしながら何とかセキュリティーの課題を乗り越え、はじめに、健康観察の記録の回収に取り組みました。やはり子どもたちのケアは最重要課題で養護教諭が率先してチャレンジしてくれた事は大きかったです。最終的には子どもたちからも動画を提出してもらうことができるようになりました。

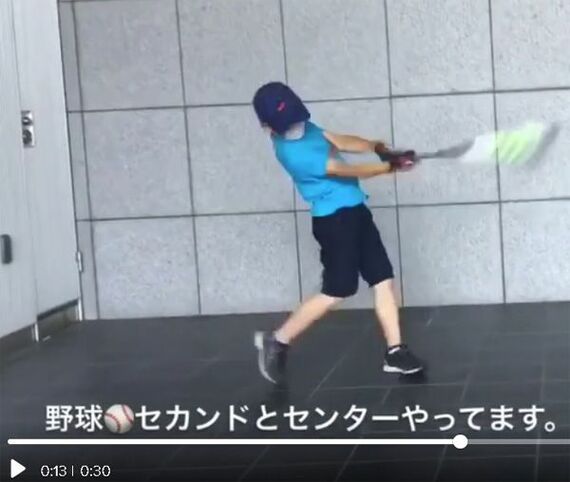

今年は4月1日がすでに休校期間中で、とくに新入生は先生やクラスメートの顔も名前もわからない状況でしたので、動画提出の最初の取り組みは「自己紹介」でした。自分の得意な野球のシーンを動画で見せてくれたりするのですが、子どもたちが自分たちで工夫してつくった動画の情報量の多さに改めて驚きましたね。手書きの文章や絵などで伝えるよりも、はるかに多くのことが伝わると感じました。