船橋市立坪井小学校の峯友明校長と萩原直之先生に聞いた「失敗恐れる優等生」に効く、うまい殻の破り方 「意見言える子」「認め合える子」はどう育つ?

電子黒板を使うと「児童の顔がぐっと上がる」

晴れた8月上旬のある日、閑静な住宅街にある坪井小学校に向かった。夏休み期間で静まり返る校舎に入らせてもらうと、各教室の前方に備わった電子黒板がまず目に入り、その存在感に驚かされる。「本校では、全教室に電子黒板が取り付けられています。授業でこれを使うと、児童の集中力がぐっと上がるんです」と教えてくれたのは、萩原直之先生だ。

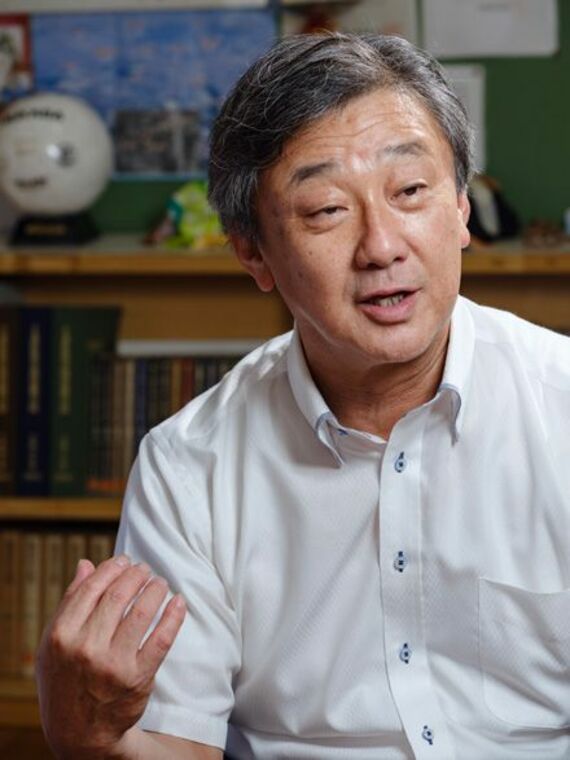

(撮影:大倉英揮)

坪井小では電子黒板に加え、全80台のiPadを使っている。そのうち40台は児童用、もう40台は教師用。タブレット端末ならではの直感的な操作性を生かして、低学年を中心に活用しているという。 「授業中はどうしても、机に向かって教科書やノートを見る時間が長くなります。でも電子黒板の画面を操作すれば、児童の目線が一気に上がるんです。とくに英語では画面を触るたびにネイティブの発音を聞けて便利ですし、何より児童が楽しんで勉強するようになりました。また動画教材も児童の興味を引きやすく、授業への集中力が高まります」(萩原先生)

「意見を言える子」「認め合える子」の育て方

この坪井小、船橋市内でも「平均学力の高い公立小学校」。それゆえに失敗を恐れがちないわゆる優等生タイプの児童が多く、教員も、児童がどこにつまずいているのか、何を理解できないでいるのかをつかみにくかったと峯友明先生は振り返る。

(撮影:大倉英揮)

まさに、坪井小が教育目標とする「主体的な児童の育成」に沿うものだ。実際、児童に対して毎年行っている意識調査の結果を見ると、少しずつだが、確かに効果が表れてきているという。「この壁を乗り越えるツールとして、ICT教育がぴったりだと感じています。それは、電子黒板ならクラス全員の意見を平等に取り上げて、児童同士の話し合いにつなげることができるから。以前はクラスの中でも活発な子や、学力の高い子の意見ばかり目立ちがちでしたが、電子黒板なら全員の意見を同じ粒度で映し出すことができます。じっと人の意見を聞くのが苦手な子も、電子黒板を通してほかの子の意見を『目で見て受け取る』ことができるようになりました」(峯友先生)

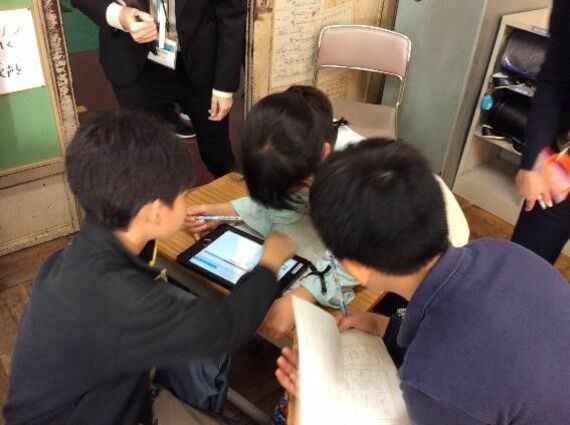

(提供:坪井小学校)

「ICT教育を始めた2015年と比べると、『授業で話し合いをすることは大事だ』『意見を友達に伝えることができる』という回答の割合が高まりました。日々授業の様子を見ていても、単に教科書の内容を理解するだけではなく、そこから自分なりの考えを導き出して友達と意見交換するという“いい意味での活発さ”が生まれたと思います。意見を出し合い、話し合い、相手と認め合う。そうした人間教育の面にも、プラスの影響を与えていると考えています」と、萩原先生は胸を張る。