最低賃金「引上げ反対派」が知らない世界の常識 専門家のコンセンサス「雇用への影響はない」

余談になりますが、このように求める結論を出すために恣意的にデータを選ぶことを、Policy Based Evidence Making(PBEM:政策に基づく証拠作成)といいます(もちろん皮肉です)。

政策の立案は、本来エビデンスに基づいて行われるEvidence Based Policy Making(EBPM:証拠に基づく政策立案)であるべきなのですが、どうしても実行したい政策を正当化するために行われる歪んだデータ分析をPBEMと呼ぶのです。

メタ分析は、このように偏った分析をあぶりだすこともできます。

信頼性の高い分析ほど「影響しない」と結論づけている

では、先ほどの論文でメタ分析にかけられた1451の分析からは、どのようなコンセンサスが得られるのでしょうか。

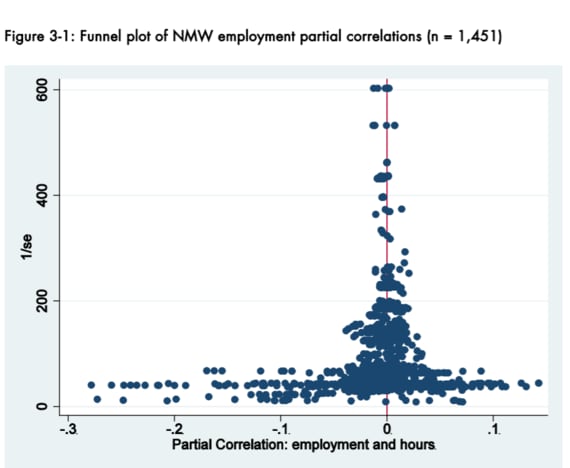

ぜひ元の論文に加え、その中の分析で紹介されている他のメタ分析も原文で読んでいただきたいのですが、検証した分析結果の分布を示した図を見ていただくだけでも、大いに参考になると思います。

最低賃金を引き上げた結果、雇用の機会と働く時間がどれほど増減したか示しているのが横軸です。これを見ると、多くの分析がおおむねゼロ近辺に集中していることがわかります。ここから、「最低賃金を引き上げても雇用全体には影響が出ない」ことがコンセンサスだと断言してもいいと思います。

実はこの図は、検証に使われた分析に出版バイアス(否定的な結果が出た研究は、肯定的な結果が出た研究に比べて公表されにくいというバイアス)による偏重がないかを確認するためのものです(細かい説明をすると専門的になりすぎるので、厳密な議論に興味がある方は、ぜひ元の論文をご確認ください)。

この図のポイントの1つは、上に行くほど、主にデータ量が多いために検証が精密であることを示している点です(1/標準誤差)。検証が精密な分析ほど、雇用への影響が少ないと結論づけていることがわかります。

最低賃金の引き上げに反対する人は当然、この図の左下の論文を引き合いに出して、最低賃金の引き上げが雇用に悪影響を及ぼすと主張します。しかし、そう主張するのであれば、引き合いに出した論文が分布のどこにあるかを明確にするべきです。

結局、海外の専門家の間では、「最低賃金の引き上げは雇用全体には影響を与えない」がコンセンサスだと断言していいのです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら