小学生1人1台PC時代に学校は何を教えていくか 日本で「学校のICT整備」が進まない構造的原因

日本の子どもの読解力が急落している理由

堀田 龍也

1964年熊本県生まれ。1986年に東京学芸大学教育学部を卒業し、1987年に東京都公立小学校の教諭として勤務。2009年、東京工業大学より博士(工学)授与。文部科学省参与、玉川大学教職大学院教授などを経て、2014年より現職。

新学習指導要領で、各教科の基盤として位置づけられた情報活用能力。これを具体的に言うと「パソコンで必要な情報を得て、それらを比較して正しい情報を見極め、わかりやすく発信したり、保存・共有したりできる」といった能力です。ここには、パソコンの操作やプログラミング思考、情報モラルやセキュリティー、統計に関する知識も含まれています。

今年から小学校で全面実施された新学習指導要領は、2021年から中学校で全面実施となります。中学校では当たり前のようにパソコンを使って社会科の調べ学習をしたり、理科のグラフを作成したりすることになるでしょう。だからこそ、小学校のうちにパソコンの基本操作を身に付けなければなりません。国語以外の教科でも言語能力が必要なように、各教科でアクティブラーニングを実現するには、情報活用能力が必要なのです。

実は、1980年代にはすでに情報活用能力は学校教育において育成すべき能力だと位置づけられていました。それが今、改めて重要視されているのには理由があります。その1つが、経済協力開発機構(OECD)が3年ごとに世界各国の15歳の生徒を対象に実施している国際学習到達度調査(PISA)の結果です。PISAで調べられるのは、読解力と数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野。日本の成績は総じて上位なのですが、2015年、2018年の調査で読解力が急落しています。

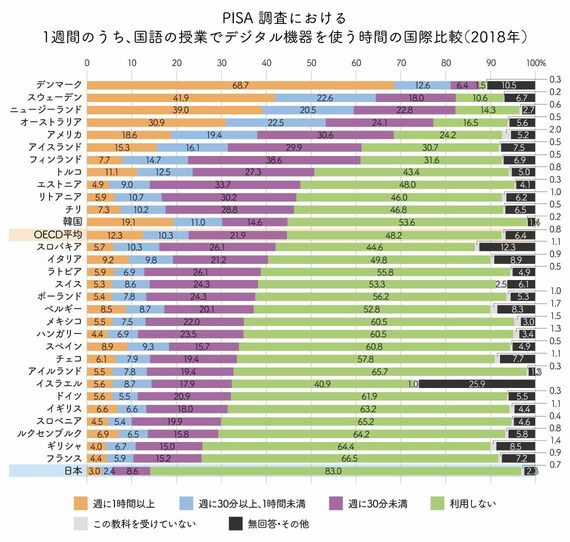

さらにPISAでは各国の学校内でのデジタル機器の使用状況も調査しており、日本はほとんどの教科においてOECDで最下位という結果となりました。