小学生1人1台PC時代に学校は何を教えていくか 日本で「学校のICT整備」が進まない構造的原因

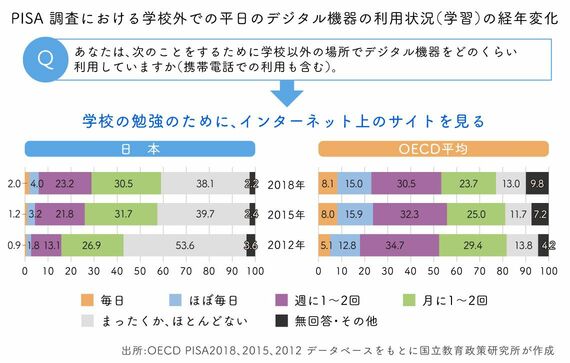

さらに詳しく見ると、日本の子どもはスマホでSNSやゲームを利用しているものの、学校でも家庭でもコンピューターを学習の道具として使用していないことがわかりました。学習の場面でコンピューターを使って情報収集し、それらを組み合わせ、比較する。そうした情報活用能力を伸ばす機会が少ないことが、読解力の低下に表れたのでしょう。これは非常に深刻な問題です。

冒頭で述べたように、情報活用能力とはパソコンを操作できる、ということだけではありません。膨大な情報から適切に欲しい情報を探して読み解き、加工して議論を行ったり、発信者となってプレゼンテーションを行ったりできるようになる、といったことが肝になります。これらは社会に出るうえでも必須の能力でしょう。

そして、これから高齢化社会に突入する日本では、労働人口が減少します。一人ひとりの生産性を上げると同時に、人が担っていた仕事をテクノロジーに任せることになるでしょう。技術立国を目指すという意味でも、子どもの情報活用能力の育成が重要なのです。

コロナ禍で浮き彫りになったICT教育格差

しかし、学校のICT導入はなかなか進んでいません。この話題になると必ず出るのが「日本の教育はダメだ」という批判です。しかし、PISAの結果からわかるように日本の子どもの学力は高く、先生たちは頑張っておられます。学校のICT化が進まない理由は、先生方が原因ではなく、「学校にICT環境がないから」なのです。そして、ICT環境を整えるのは現場の教員の役割ではありません。

これは学校設置者、つまり地方自治体の教育委員会の管轄なのです(私立の場合は学校法人)。とはいえ、税金を投入して実施するものですから、失敗は許されません。そのため導入をためらう自治体も多く、地域によってICT環境の整備に差が出ています。また、この時代にまだクラウドの利用を禁じている自治体も残念ながら存在します。

ICT環境による教育格差をなくそうと、政府が打ち出したGIGAスクール構想は2019年末に閣議決定され、2318億円の補正予算がつきました。GIGAスクール構想とは、高速通信環境や学習用パソコンの導入など、学校のICT環境の整備にかかる費用を国が補助するというもの。コロナ禍で休校となったのはその直後です。すでにICT整備が終わり、スムーズにオンライン授業ができた地域がある一方、大量のプリント配布でしのいだ地域もありましたね。コロナ禍によって、ICT環境による教育格差が可視化されたわけです。