上智大学が教える「国際公務員」への第一歩 国際機関への履歴書に何を書くべきか?

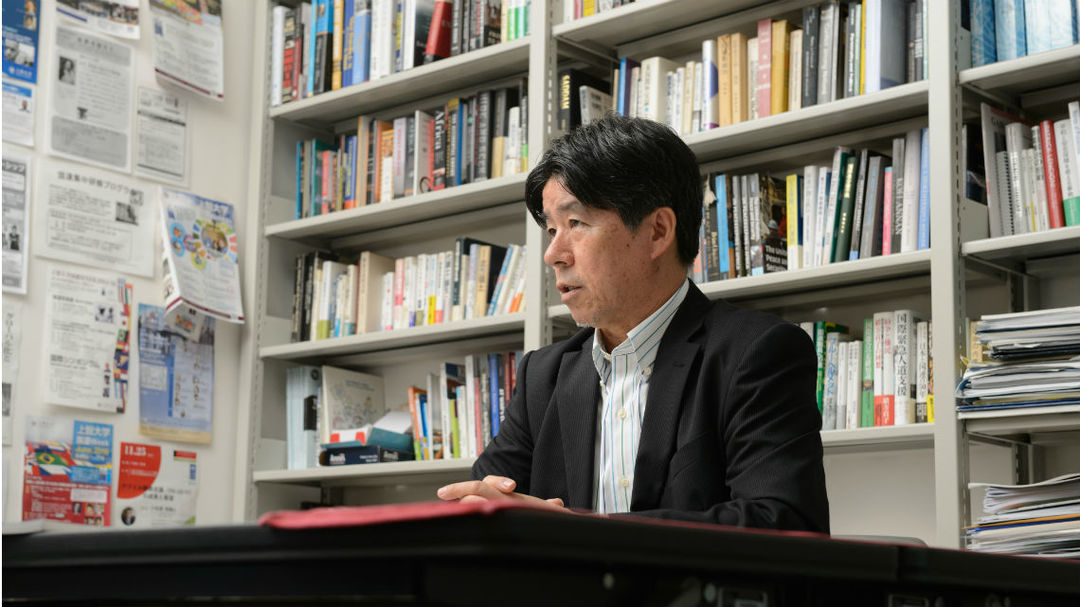

「まず、英語が作業言語ですので、読み、書き、話し、コミュニケートする力が必須です。ただ、完璧である必要はなく、仕事で使えることが重要です。一方で、国際機関は専門家の集まりとも言えるので、自分の専門性を高める必要があります。できるだけ若いうちに大学院の修士号を取得し、専門性を高めるといいでしょう」(植木教授)

こう書くとハードルは相当高いように思われるが、植木教授の話によれば、入ってからの努力で何とかなる部分も大きいという。

「専門性も、仕事をしながら覚えていけば大丈夫です。すべてのところで、『OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)』が基本と考えてもらえばいいでしょう。ただ、国際機関は多くの国から異なる文化を持つ人が集まっているので、理解の精神と寛容さ、チームワークが重視されますが、それと同時に、自分の見解を持ち、適度に自己主張をする能力がないと評価されません」

日本人は、和を尊ぶ精神があるゆえに自分の意見を主張するのが苦手なことがあるが、これが国際機関の面接や論文の自己アピールにマイナスに働いてしまうこともあるという。そうした対策に、講座では、英語での論理的な意見の伝え方、面接での自己アピールの話し方、国際的な議論の場での発表の仕方なども、実際にモデルケースを扱いながら取り組んでいく。

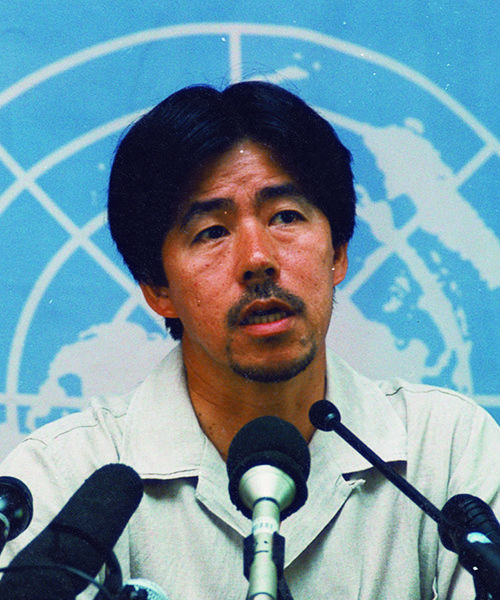

大量破壊兵器査察団の元報道官

国際機関では、各国の力関係が影響しないように出身地域別の職員の人数配分が決められているが、まだまだ日本人の国際公務員は他国に比べ少ないのが現状だ。一方で、日本でも国際公務員を志す人は年々増えており、植木教授はこの講座で少しでもその機会を増やしたいと話す。

「社会人としてすでにそれぞれの職業で活躍している人なら、その経験を国際機関で生かすことができます。また、学生は、これからの職業選択のうえで積むべき経験を考える機会にもなります。日本にもすばらしい人材はたくさんいるので、そうした意欲ある人たちを発掘し、実際に国際公務員となって活躍するためのサポートをしていきたいですね」

植木教授自身、これまでアパルトヘイト撤廃直後の南アフリカでの初の民主選挙の監視を行ったり、イラクで国連大量破壊兵器査察団のバグダッド報道官を務めたりと、歴史の大きな転換点となったさまざまな出来事にリアルタイムでかかわってきた。もちろん容易な仕事ではないが、その醍醐味を植木教授はこう語る。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい