過労死ラインの教員が激減!部活動の地域移行「コベカツ」だけではない神戸市教委の働き方改革 教員採用試験「中・高教員」受験者数が112名増

保護者や地域住民からの電話対応も教員の負担となっていたため、2017年度からは夜間の電話での問い合わせの自粛を要請。2020年度からは一定時刻以降に自動音声に切り替わる電話機に更新した。

さらに、中学校の部活動改革にも着手し、2018年度に策定した「神戸市立中・義務教育学校部活動ガイドライン」では、朝練の廃止、活動は平日2時間・土日祝日3時間まで、週2日以上を休みとすることをルール化して徹底を図った。「当初は『部活動がなくなったら学校が荒れる』といった懸念の声も聞かれましたが、そのようなことはなく、結果的に皆にとってよい方向に向かったと思います」と竹森氏は話す。

コロナ禍を機に「教員の意識」も変わり始めた

これらの取り組みを地道に進めながらも、竹森氏は「現場の教員の意識改革が進まなければ、在校時間を減らすことは難しいだろう」と思っていたという。そんな中、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、変化が起きた。

「コロナ禍で行事が中止になっても、子どもたちに大きな影響はなく、学校が荒れることもありませんでした。この経験を通じて、教員の間に『今までのやり方を変えても学校運営はできるじゃないか』という意識が広がっていったように思います」

教員の意識が変わったことで、加速度的に働き方改革が進んだ。現場から変化が起きた事例もある。例えば、現教育長の福本靖氏が中学校の校長だった際に「17時に完全下校」と定めたところ生徒や保護者に好評だったことで他校にも取り組みが波及し、「2年も経たないうちにほぼ全中学校が17時下校となった」(竹森氏)という。

ここ1~2年の教委の取り組みとしては、学校・学年・学級だよりを統合して作成の手間を省く方針を示すほか、登下校時などの児童生徒の見守りは地域や保護者の協力が得られる体制を作った。2024年度からは給食費を公会計化して徴収・管理業務は教委事務局に一元化するなど、「これまでの当たり前」を見直すことで教員の負担軽減を推進している。

「コベカツ」でさらなる時間外在校等時間の減少に期待

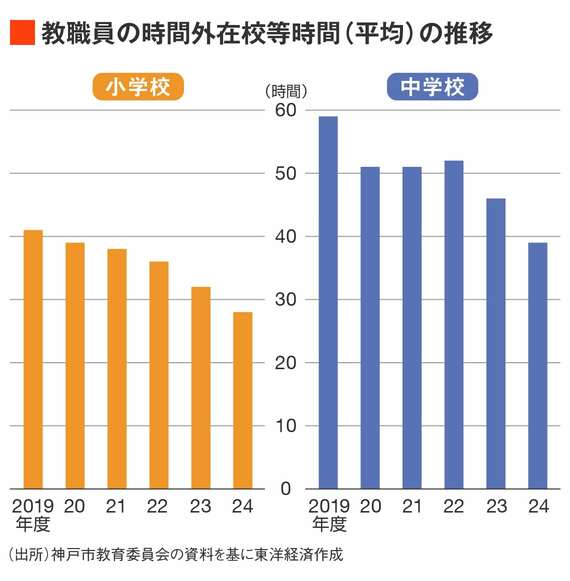

働き方改革の成果は明確な数値として表れている。教職員の時間外在校等時間の平均を見ると、2019年度は小学校で41時間、中学校で59時間だったが、2024年度は小学校で28時間、中学校で39時間にまで減少。また、2019年度は中学校教員の27%が過労死ラインとされる月80時間以上の時間外勤務をしていたが、2024年度にはわずか7%にまで激減している。

「さまざまな取り組みが複合的に影響した結果だと捉えています。これまでは中学校のほうが小学校よりも在校時間が長い傾向が見られましたが、今後、部活動が地域に完全移行されると、それが逆転する可能性すらあると考えています」

神戸市では、2026年8月末で中学校の部活動を終了し、同年9月からは平日の放課後・休日ともに、生徒が地域住民と共にスポーツや文化芸術活動など多様な活動に取り組む「コベカツ」を開始する予定だ。

現在、神戸市の公立中学校には約1100の部活動があるが、「コベカツ」の活動主体となる地域クラブには第1次・第2次募集を合わせて約1000クラブの応募があり、全体の数で見れば、現在の部活動をほぼカバーできる状態だという。しかし、個別の種目や地域によってはまだ指導者が不足しているため、教委としては「今後は地域団体や競技団体と連携して不足分を1つひとつ丁寧に埋めていきたい」とのことだ。

大半の教員が、コベカツを歓迎しているという。指導を希望する教員は、兼業許可を得たうえで地域の一員として指導に携わることができる。「自分で地域クラブを立ち上げるため活動主体として申請中の教員もいます。指導が負担になる教員も、指導したい教員も、満足できる形で進めていきたい」と竹森氏は話す。

一部の保護者から反対意見もあったが、丁寧に説明することで、子どもたちの活動の選択肢が増えるという点で理解を得られることが多いという。現状の部活動に満足していなかった保護者からは、「コベカツ」への移行を歓迎する声も上がっているそうだ。