個人を狙うより儲かる…法人の「ネット不正送金被害」過去最多、ビデオ会議の相手は偽物?最新“4つの手口”と警視庁が推奨する“3つの対策”

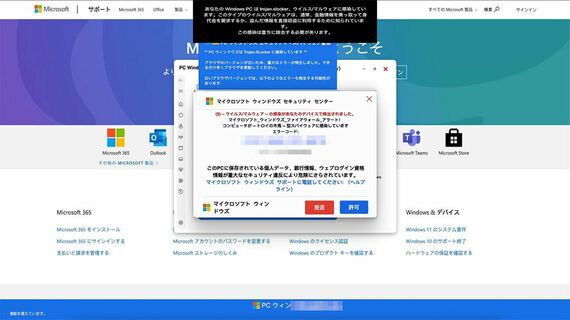

サポート詐欺の画面が出たら、ブラウザを閉じましょう。マウスの挙動を受け付けなくなった場合は、「Ctrl+Shift+Esc」キーを同時に押して「タスクマネージャー」を起動し、利用しているブラウザを選択して、右クリックから「タスクの終了」を選択すると強制終了できます。

ビデオ会議の相手は偽物?ディープフェイク詐欺

AIを使ったディープフェイクによる詐欺被害も出ています。2019年には英国のエネルギー企業が被害に遭いました。

サイバー犯罪者は英国企業の親会社のCEOに偽装し、22万ユーロの送金を指示。信じてしまった英国企業のCEOは送金してしまったのです。この時点では、音声クローン技術は広まっておらず、市販のAI音声合成ソフトを使ったものでした。

その後、2022年に生成AIが登場し、AI技術が急激に進化しました。そして、2024年1月に驚くべき事件が起きます。英国に本社を持つ香港の支社で、ある従業員がウェブ会議に参加しました。普段話している上司であるCFOと同僚が参加しており、もちろん顔も声も本人のものです。

そこで送金を指示され、約2億香港ドル(約37.5億円)を送金しました。実は、従業員以外の全員がAIで生成された人物のアバターで、音声もクローンで作成されたものだったのです。

日本でもAIによるディープフェイク詐欺が発生しています。2024年11月、日本の製造業企業の幹部に社長から電話がかかってきました。スマホに表示される発信者は本物の社長の携帯電話番号です。電話に出ると、緊急の買収案件があるので、今日中に送金するように指示されました。

この時、幹部は偽装に気がつかなかったそうです。この事例では、最終的に弁護士に電話で確認したところ、詐欺が判明して被害は発生しませんでした。

サイバー犯罪者が仕掛ける罠は、日々巧妙かつ悪質になっています。手口は多岐にわたりますが、共通して狙われるのは、われわれの慣れや思い込み、そして業務プロセスの隙です。わずかな油断が、大きな被害につながってしまいます。

最新のセキュリティツールを導入するといった技術的な対策をはじめ、「お金に関する連絡は、メール以外の手段で再確認する」といった、一見するとアナログな一手間を組織全体で徹底できるかが重要です。経営者だけでなく、すべての従業員が当事者意識を持ち、自社のセキュリティ体制と業務フローに潜む脆弱性について、今一度見直してみましょう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら