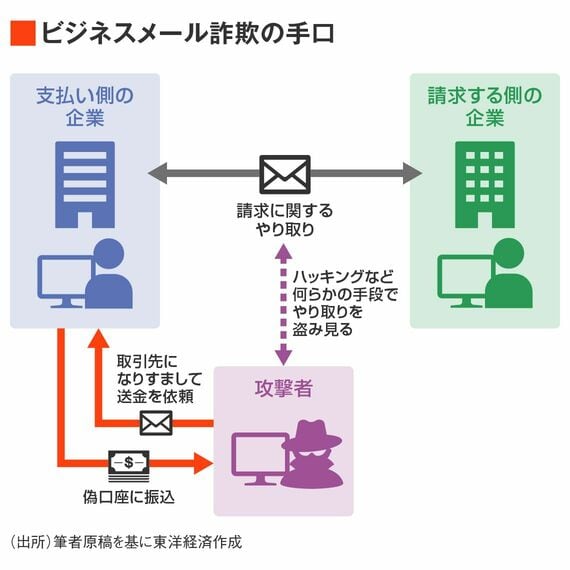

個人を狙うより儲かる…法人の「ネット不正送金被害」過去最多、ビデオ会議の相手は偽物?最新“4つの手口”と警視庁が推奨する“3つの対策”

対応策としては、まずマルウェア対策を万全にしてシステムへの不正アクセスを防ぐ必要があります。また、お金に関することで変更がある場合は、複数の連絡手段で確認してください。メールで依頼されたなら、電話で確認しましょう。

ウイルスに感染したと画面に表示されたら要注意!

ウェブを閲覧していると、突然、「あなたのPCはマルウェアに感染しています」と表示され、マウス操作を受け付けなくなることがあります。同時に、サポートするので電話をかけるように勧める音声ガイダンスが流れたり、けたたましいアラーム音が鳴ることもあります。

2023年、長野県上高井郡内の企業で、社員がPCで仕事をしていたところ、「ウイルスに感染しました」と警告が表示されました。信じてしまった男性が電話したところ、修理代金499円をネットバンキングで支払うように指示され、従いました。すると、その後9回に渡って、1690万円が不正送金されてしまいました。

ニュースでは触れられていませんでしたが、この手口では電話をかけると、まずサポート用のツールをインストールさせられます。この遠隔操作ツールは実際のサポートセンターでも利用されているものですが、犯人はこのツールを使って、ネットバンキングを不正操作したのです。

2024年2月には、山梨県笛吹市商工会の職員がPCを操作中、「トロイの木馬ウイルスに感染した」と偽の警告が表示されました。職員はマイクロソフトを騙る偽のサポート窓口に連絡し、ネットバンキングのIDやパスワードなどを伝えてしまいました。そして、1000万円が不正送金されてしまいました。

サポート詐欺被害を防ぐには、正しいデジタルリテラシーを身に付けることが大切です。OSやブラウザの挙動として、サポートが利用者へ直接電話をかけたり、画面に電話番号を表示することはありません。ブラウザを閉じても解決しないように見せる警告画面はすべてネット詐欺と考えましょう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら