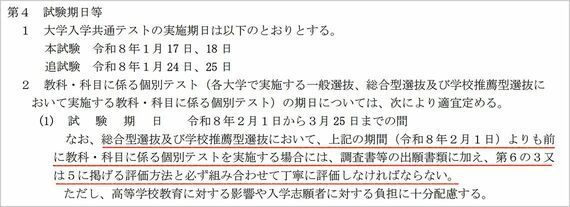

「大学入学者選抜ルール」が一部変更、話題の「学力型年内入試」2026年度はこう着地した 年内入試の学力試験容認も解釈に幅が残る

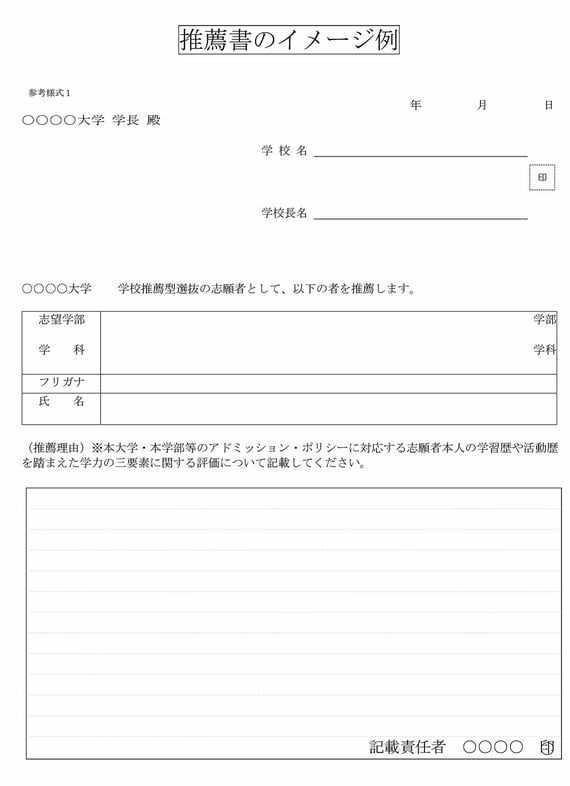

さらに、簡易過ぎることが批判された高校からの推薦書も、基本フォーマットが示され、推薦理由として記載する内容も統一されています。3月の会議で合意された内容が盛り込まれた形になりました。

ただちに「学力型年内入試」は増えない?

条件付きながらも「学力型年内入試」が認められたことで、大学側にとっては入学者選抜の複線化が進めやすくなりました。ただし、それによって2026年度入試で「学力型年内入試」が急増するかというと必ずしもそうとは言い切れないと思われます。

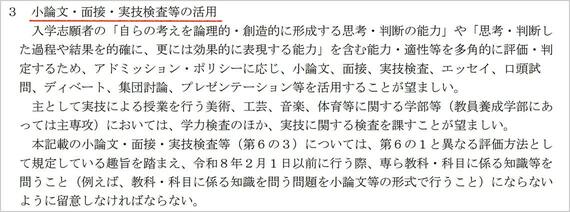

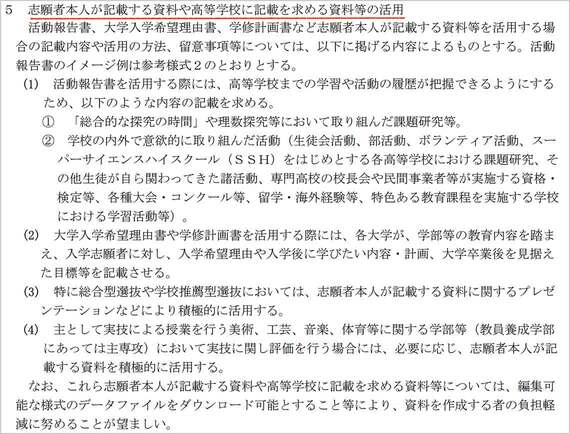

すでに多くの大学では面接や小論文と組み合わせて、英語、数学、国語の基礎的な試験を行っています。また、複数の選抜方式の中の1方式として学力型選抜を行っている大学もあります。その意味で今回の「大学入学者選抜実施要項」は現状を追認したものと言えなくもありません。

また、「学力型年内入試」を実施するためには、新規に作問することが必要です。今、大学にとって入試問題の作問はかなり負担の重い業務です。つまり、作問の余力がなければ「学力型年内入試」は実施できません。それに加えて、試験実施の人的、物的コストを考えると昨年話題となったような大規模な形で「学力型年内入試」が実施できる大学は限られるでしょう。

さらに大学としてのポジションもあると思います。近畿地区でも最難関の私立大学群である「関関同立」はこうした入試を実施していません。

難関私大が面接なしで併願可の「学力型年内入試」を実施していない理由はそれぞれあると思いますが、そもそも話題となった「学力型年内入試」のポイントは、学力試験を課すことではなく、併願が可能で尚且つ合格者としての権利を一般選抜の期間まで延長できることです。

さらに踏み込んで言えば、受験生は面接や小論文などの対策に時間を取られることなく、一般選抜のための受験勉強を続けたまま、年内で進学先を確保したうえで、志望順位の高い大学の受験対策に専念できることが最大のメリットなのです。

評価方法、配点と日程、そして大学入試のこれから

今後の「学力型年内入試」ですが、高校側は各大学から発表される評価方法の組み合わせとともにそれらの配点をチェックすることが必要です。

これは大学側にも言えることですが、学力試験に何を組み合わせるかは、大学としてのセンスが問われます。受験生負担が重過ぎず軽過ぎず、さらに高校団体や文部科学省を刺激し過ぎない評価方法を組み合わせ、それらの配点をどうするかを決めなくてはなりません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら