現代っ子は「立体が足りない」?チームラボがデジタルを駆使して編む共創空間とは 複雑で立体的な動きや空間を把握する力が重要

これまで学校をつくったことがなかったチームラボのメンバーは、社員同士のコミュニケーションが活発に行われている自社オフィスの空間設計を参考にしたという。

「50年後AIが急速に発展したとしても、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が何か新しいことを創るために、共創するという行為は残るだろうと考えたのです。

具体的な例を挙げると、校舎の図書館を公民館としても利用できるようにしました。これにより、学校の図書館として生徒や教員が利用するだけでなく、つねに町民が訪れる複合的な空間が生まれました。子どもたちが本を読むそばで、新米ママたちが赤ちゃん連れで集まったり、おばあちゃんたちが井戸端会議をしたりする光景が見られます」

ほかにも、調理室や音楽室は、授業で使用しない時間帯で町民向けの料理教室やコミュニティスペースなどに活用されているという。

「教室から共用スペースの様子が見えるよう、教室の一部はガラス張りで設計しました。町民の姿を身近に感じることが、子どもたちの社会性を育むことにつながるのでは、との思いからです」(堺氏)

デジタル技術が共創空間を支えている点も見逃せない。

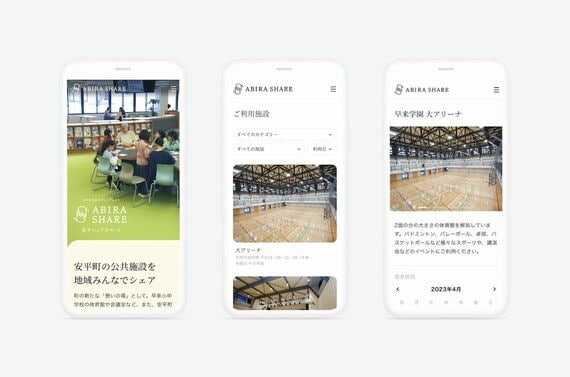

「生徒は顔認証システムを使うことで専用スペースと共用スペースを自由に行き来できます。また、町民はウェブサイトから簡単に共用スペースの予約ができます。予約状況やイベント情報はオンラインでデータベース化され、校内だけでなく町役場などのデジタルサイネージにリアルタイムに表示。学校内で何が行われているのか、地域でどんなイベントがあるのかが一目でわかるので便利です」(堺氏)

共創の理念のもとにデジタルを活用した空間設計と運営システムを組み込んだことで「子どもたちは自然とさまざまな世代の人々と触れ合え、町民は子どもたちの様子を垣間見られ、お互いに刺激になっている」と堺氏。学校におけるICT活用が世代を超えた交流を生み出し、地域社会全体の活性化に貢献していると言えるだろう。

最後に、チームラボとしての信念を工藤氏と堺氏に尋ねた。

「長年トライアンドエラーを繰り返しながら数々の学びを積み上げ、来場者のことを一番に考えた作品づくりを心がけています」(工藤氏)

「利用者の目線から絶対にずらさないこと。べストだと思うものから中身を曲げないこと。そのためには、どんな困難なハードルでも乗り越えていきます」(堺氏)

今年4月にはアブダビ(アラブ首長国連邦)に「teamLab Phenomena Abu Dhabi」をオープンしたばかりのチームラボ。今後の動向から目が離せない。

(文:せきねみき、注記のない写真:チームラボ提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら