現代っ子は「立体が足りない」?チームラボがデジタルを駆使して編む共創空間とは 複雑で立体的な動きや空間を把握する力が重要

「学ぶ!未来の遊園地」は、共創(=みんなで自由に世界をつくること)をテーマとした教育的プロジェクトであり、実験的なエリアだという。

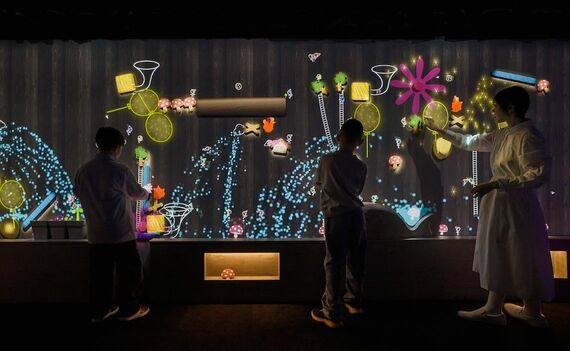

(写真:チームラボ《こびとが住まう宇宙の窓》©チームラボ)

「自分でつくったクリエイティブに誰かが手を加えることで新たな世界がつくられ、さらにその世界を他の人とともに楽しめることに価値があると感じています。『こびとが住まう奏でる壁』には、ニュートンの運動の3法則(慣性の法則、運動の法則、作用・反作用の法則)が取り入れられています」(工藤氏)

(写真:チームラボ《こびとが住まう奏でる壁》©チームラボ)

デジタル起点で生まれる地域と学校の接点

チームラボには、クライアントの課題解決をミッションとするソリューションチームがある。同チームを率いる堺氏は、北海道の安平(あびら)町立早来(はやきた)学園のICT空間設計を手掛けた。

チームラボ 取締役

1978年、札幌市出身。東京大学工学部機械情報工学科、東京大学大学院学際情報学府修了。大学では、ヒューマノイドロボットのウェアラブル遠隔操作システムについて研究。主に、ソリューションを担当

(写真は本人提供)

「背景には、2018年の北海道胆振東部地震で校舎が倒壊して使えなくなったことがありました。50年後の学校の姿を想像したときに『単に箱としての校舎を再建する未来は考えられない』という町側の強い思いがあり、チームラボが持つデジタルクリエイティブの知見をもとに、ソリューションチームがICT空間設計を行いました」(堺氏)

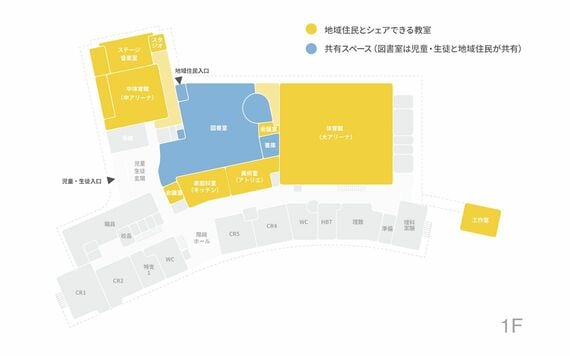

ここから、デジタルテクノロジーを活用した革新的な学校づくりがスタートした。プロジェクトのベースとなるコンセプトは、「町のハブとなる学校」だ。

「目指したのは、生徒や教員だけでなく町民も気軽に集まれる場所。人口7500人程度の安平町では、子どもたちは親や教員以外の大人と接する機会が限られています。そこで、学校を核としてさまざまな世代の人々が交流し、新たなコミュニティーを育むことをイメージしました」(堺氏)