現代っ子は「立体が足りない」?チームラボがデジタルを駆使して編む共創空間とは 複雑で立体的な動きや空間を把握する力が重要

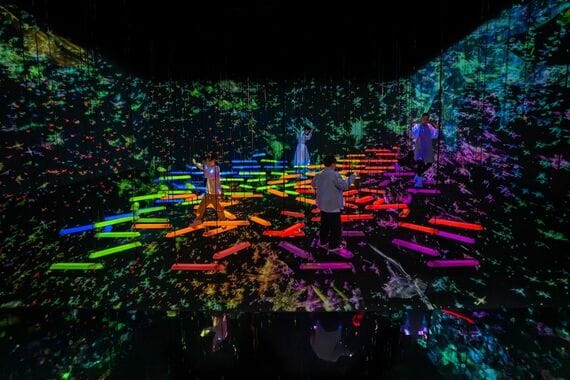

(写真:チームラボ《イロトリドリのエアリアルクライミング》©チームラボ)

「平面で生活するマウスに比べて、複雑な場所で生活するマウスの海馬(=記憶や空間認識能力に関わる脳の部位)の容量が4倍になったという有名な実験結果があります。ロッククライミングやサーフィンのように複雑で立体的な動きや、立体的な空間を把握できる力こそ今後さらに重要になるのではないか、という仮説の下に作品をつくりあげました」(工藤氏)

チームラボ独自のデジタル技術「接続現実」

自らの身体で探索し、発見し、つかまえ、観察することで好奇心を広げていくことをコンセプトにした「つかまえて集める森」も、教育的プロジェクトの目玉エリアの一つ。この森にはさまざまな絶滅した動物が住んでおり、専用アプリをダウンロードしたスマートフォン上で「観察の目」を放つと絶滅動物をコレクションでき、オリジナルのデジタル図鑑をつくれる。

(写真:チームラボ《つかまえて集める絶滅の森》©チームラボ)

注目したいのは、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)とは異なる独自のデジタル技術「接続現実」だ。

「ARは現実空間にデジタル情報を重ね合わせますが、基本的にはスマートフォンなどのデバイスを通してしか体験できません。また、VRは完全に仮想的な世界に没入しますが、現実とのつながりは断たれます。一方、チームラボの接続現実は、現実空間そのものをデジタル技術によって拡張させることで、自分たちがそのままデジタル空間に入って、その世界を他の人々とともに共有できるのです」(工藤氏)

来場者がスマートフォンでつかまえた多様な生き物は、画面上でスワイプするとリリースされ、空間内で自由に動き回る。他の人が捕獲した絶滅動物もそこに現れるので、お互いに影響を与え合いながら、刻々と変化する生態系が映し出されるというわけだ。工藤氏は「現実世界における他者との共存を、デジタルテクノロジーを通じて直感的に理解してもらう試み」だと説明する。