中高生4人に1人が「ネット依存」の疑い、「ルール作り」上手な親と失敗する親の決定的差 17歳のネット平均利用時間は「1日6時間34分」

「親のスマホを使わせるより、親の管理下でその子専用のスマホやタブレット端末を持たせるほうがフィルタリングはかけやすいですね。キャリアのフィルタリングは解除方法を見つける子も多いので、有料でも強力なフィルタリングを使うほうがいいでしょう。ただし、突然フィルタリングをかけると子どもは反発します。できればスマホを購入する際に『フィルタリングをかけるならスマホを買う』という条件を提示しておけば、お子さんも納得しやすいと思います」

リアルが楽しければ、子どもはネットにハマらない

ネット問題は、子どもの長距離走を親が伴走するような息の長い取り組みとも言えそうだが、竹内氏によれば、子どもが自然とネットから離れるケースもあるという。

「外遊びや楽器、スポーツなど、ネット以外で面白いと思えるものが見つかると、ネットと距離ができていきます。リアルで楽しいことや誇れるものがあれば、子どもはネットにハマらないのです」

しかし、今は昔と違って外遊びの習慣がない子も多く、熱中できるものがない子は「とりあえず家でゲームをするか」となってしまいがちだ。そこで竹内氏らが取り組んでいるのが、自然に囲まれた環境でネット利用について子ども自身が考える「オフラインキャンプ」だという。2泊3日または4泊5日の日程で、川遊びやキャンプファイヤーなど、さまざまな野外遊びを体験する。

「参加者の中には1日20時間くらいスマホを見ていた子もいるのですが、リアルの遊びを体験するうちに、『ネットより面白い』となるんですよ」

オフラインキャンプでは、毎日1時間だけスマホに触れてよい時間が設けられる。なぜ、完全なデジタルデトックスを行わないのだろうか。

「完全に触らないようにすると、キャンプ終了後に揺り戻しが来るためです。『1日1時間だけ』とすると、2日目には半分くらいの子どもがスマホを触らなくなりますね。リアルな外遊びができ、そこで仲間が作れるというのはとても大事なことなのです」

これから心配なのは、部活の地域移行で受け皿がなかった場合、時間を持て余す子どもが出てくることだという。

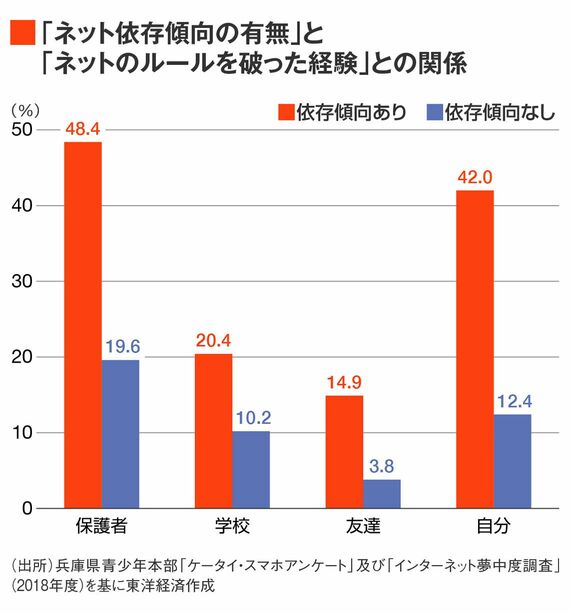

「親御さんたちは、子どもの時間の過ごし方というものを今以上にしっかりと考えていく必要があるでしょう。また、ネット依存傾向がある子は、自分と保護者とのルールよりも、学校や友達とのルールは守りやすいという調査結果(下図参照)もあります。ネット依存対策には、学校でのルールメイキングも効果的だと言えそうです」

親がカギを握る問題とはいえ、教育現場でもICT機器の活用を推進している現状などを踏まえれば、学校や教員にとっても「子どもとネットの問題」とは無関係ではいられない。ネットとどう関わっていくべきか、大人たちは考え続けていく必要があるだろう。

(文:吉田渓、注記のない写真:C-geo/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら