中高生4人に1人が「ネット依存」の疑い、「ルール作り」上手な親と失敗する親の決定的差 17歳のネット平均利用時間は「1日6時間34分」

つまり、親と子どもがネットとの付き合い方について話し合い、ルールを作っていくことが重要だという。とはいえ、「それはとっくにやっているし、ルールを作っても子どもが守らない」と嘆く保護者も多いのではないだろうか。

「中学生までが勝負」、夢と現実のギャップに目を向けさせる

ネット依存を防ぐためには、子どもが高校生になる前に親子で話し合いを重ね、子ども自身がルールメイキングできるよう促す必要があると竹内氏は言う。

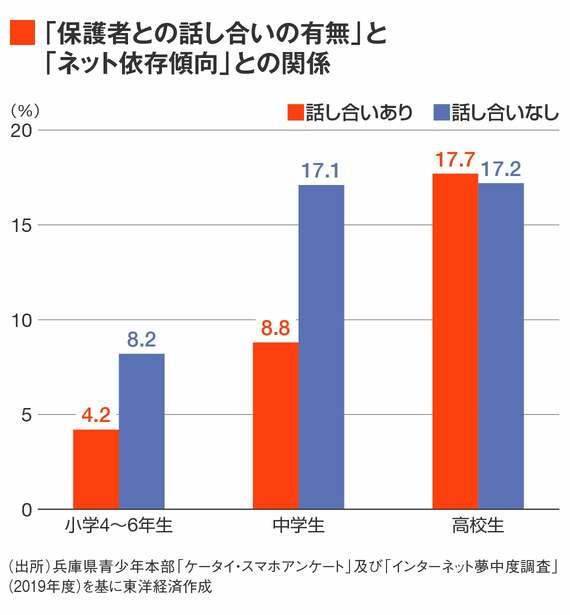

兵庫県が2019年に行った「ケータイ・スマホアンケート」及び 「インターネット夢中度調査」の調査結果では、小中学校までは親とルールについて話し合いをしている子はネット依存傾向が低く、高校生になると、親との話し合いがあってもなくてもネット依存傾向は変わらなかった。

「小学校低学年であれば親御さんがある程度コントロールできますが、それ以降は抜け道を見つけるようになり、高校生にもなると話し合いは効果がないということ。中学生までが勝負だと思って、親と子が『スマホは1時間までね』『いや、2時間にしてほしい』『間をとって1時間半はどうか』とやり取りを重ね、折り合いをつける。そして、ルールとそれを破った時のペナルティを子ども自身に決めさせるのです」

子どもの言い分はすべて聞いて否定せず、親はさまざまなエビデンスを示して心配なことを伝え、「なぜやりすぎてはいけないか」を対等な形で子どもに腹落ちさせる必要があるという。

「ルールはそのご家庭やお子さんによって異なりますが、『将来どうなりたいか』と投げかけてみるとルール作りがしやすいと思います。夢や行きたい学校、『なりたい自分像』と現実とのギャップにまず目を向けさせ、それを埋めるためにはネットとどう付き合えばいいかを考え、ルールを作るよう促すとよいでしょう。ネット問題の答えはネット上にはありませんから、リアルで親子が一緒に考えていくことが重要になります」

ルール運用やフィルタリング導入のポイントは?

しかし、子ども自身がルールを作ったとしても、つねに守られるとは限らない。むしろ、「ルールを破ってばかり」という家庭も多いのではないか。

「大切なのは、子どもが自分で決めた目標を守れた時に親が褒めること。『週に3回しかできなかった』ではなく、『週に3回もできたね』と褒めてあげるのです。いかに親が自分の味方であることを子どもに感じさせ、根気よく話し合いを続けていくかが勝負になります」

しかし、親がブレないことも重要だと竹内氏は話す。

「例えば、子どもが泣き叫んだからといって『今日だけね』と許してしまうと子どもはルールを守らなくなってしまいます。また、お母さんはネットを見る時間を守らせようとしているのに、お父さんが『別にいいんじゃないか』と言って阻害してしまうなど夫婦でブレがあるのもいけません。子どものネット問題のカギを握るのは親御さんです。面と向かって話すのが難しい時はドライブしたり、釣りをしたり、隣に座って何かしながら話すのもよいでしょう」

過剰なネット接続や不適切な情報へのアクセスを防ぐ手段としては、フィルタリングがある。その際、「フィルタリングを子どもが納得して受け入れること」「強力なフィルタリングを使うこと」という2つがポイントになるという。