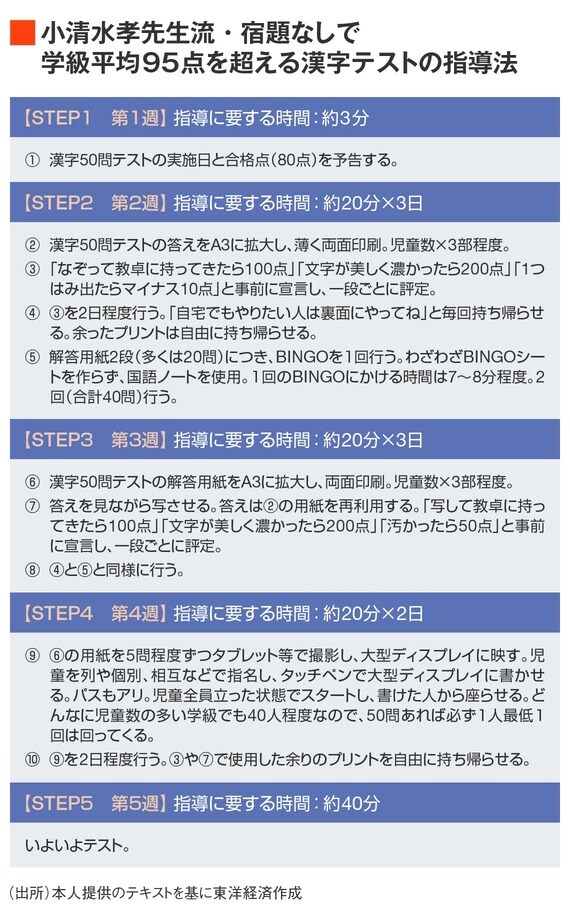

環境や特性で「努力できない子」も伸びる、個人の「やる気」に頼らない指導法 宿題ゼロでも「学級平均95点」を実現できる工夫

忘れないでいただきたいのは、努力ができない子というのは「怠けている子」ではありません。「努力ができない環境にいる子」や「努力の仕方がわからない子」という意味です。この子たちに努力の仕方を教えることが、私たちがなすべきことであると考えています。

スモールステップで努力の第一歩を踏み出させる

――現在、小清水先生のクラスでは漢字テストでも平均点が95点を超えるなど、めざましい成果を上げている指導法があると聞きました。どのような指導なのか、ポイントを教えていただけますか。

例えば、50問の漢字テストを実施するとしたら、まず答えを公開します。なお、すべての練習は授業中にしてもらうので、宿題はなしです。

「答えは自分で考えないと身にならないのでは」と思う方もいらっしゃるかもしれません。でも、それは努力できる子への指導法。努力ができない子は、答えの調べ方も見当がつきません。特に高学年ではこれまでの「できない」の積み重ねで「どうせ自分には……」とたやすく諦めてしまう子も多い。そこで「これならできる」というゴールまでの道筋を見せることを重視しています。

漢字テストは思考力を問うものではないので、字の形を覚えれば正解できます。なぞり書きから始め、書き写しへとステップを踏みながら漢字を覚えていきます。

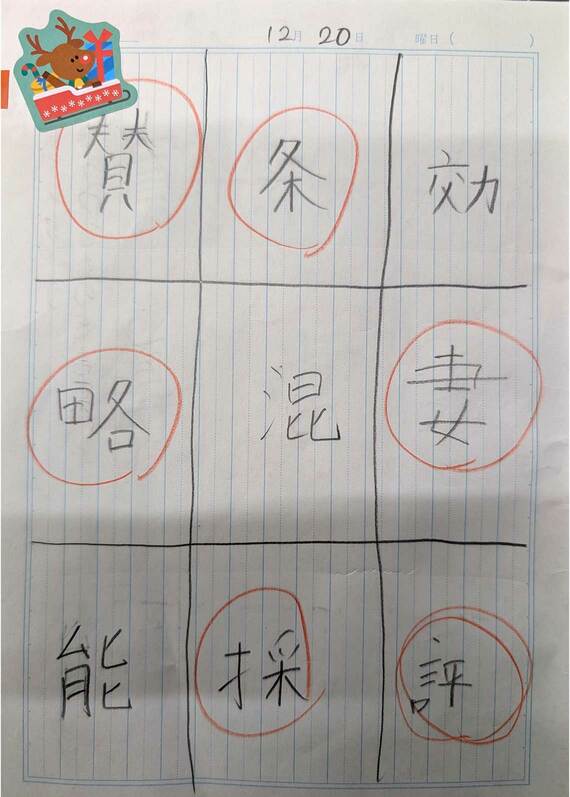

ここでポイントになるのが、小さいステップでチェックすることです。「10問できたら先生のところに持ってきて」と指示し、細かく区切ってチェックします。「きれいになぞれているから100点!」「線が濃くてきれいだから200点!」といったように、どんどんマルをつけて加点していきます。

子どもたちの反応も、目に見えて違います。高得点がもらえるとやっぱりうれしいし、とくにこれまで努力ができずにいた子は「自分にもできるんだ」と小さな自信につながり、自分で学び始めるきっかけになることもあります。実際に「子どもが以前よりも前向きになった」と保護者の方からお手紙をいただいたこともあります。

――子どものやる気を自然に引き出せるようになるんですね。

やる気というのは、出させようと思って出るものではありません。もちろん最初からやる気がある子はそれでいいですが、そうでない子に対しては「楽しい」と思えるような指導を意識し、指導の中にビンゴなど、ゲームを取り入れることも。

(写真:本人提供)

それでも難しい子には「最後の1画を書いてみよう」とか「部首だけ書こう」と個別に声かけをして、ハードルを下げるようにしています。中には読み書きに困難がある子もいるので、そういった配慮をしないと「自分には絶対できない」とドロップアウトしてしまうと思うんですよね。