「吹奏楽部地域移行」難航の理由、大人が守るべきは「子どもの文化の持続」では? 団体の形を模索し直し、新しい文化展開考えて

入学式などの主要なイベントで演奏を任され、文化祭では花形、定期演奏会にも大勢の聴衆が押し寄せたことを考えれば、顧問も部員も、学校における吹奏楽部の特別感を無意識ながら自負していたことは想像にかたくない。2004年には日本テレビ系で『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』で『吹奏楽の旅』が始まり、吹奏楽部への関心はさらなる高まりを見せていた。

そこから20年の時が流れた。吹奏楽部は今なお人気の部活動でありながら、いつしか「ブラック部活動」として批判の的にされる場面も増えた。そのうえ、今回の地域移行・展開で学校から切り離されるとなれば、危機感を募らせた全日本吹奏楽連盟が「納得しがたい」と強い発言に至るのも、理解できなくはない。

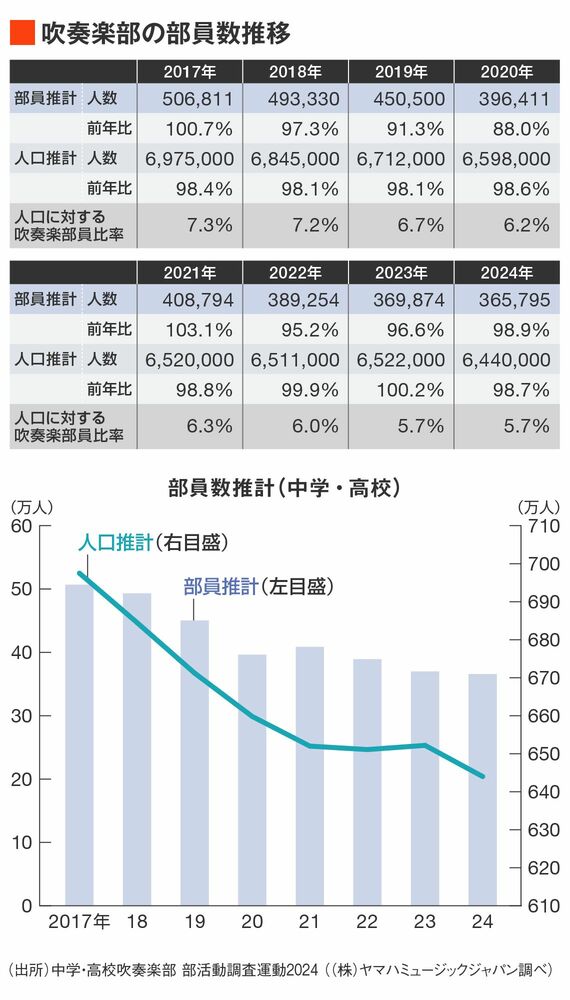

しかし、来る現実にも目を向けなければならない。以下は、ヤマハミュージックジャパンによる調査資料からの抜粋だ。

・2017年50万人強より14万人減(対2017年72%)と減少傾向止まらず

<変化の要因>

・教員の働き方改革による活動抑制

・ブラック部活などによる吹奏楽部敬遠

・コロナ禍の活動制限からそのまま離脱

・休日部活動の地域移行

・多種多様な選択肢(帰宅部を含め、他部活動や校外活動との競合など)

(出所:上グラフに同じ)

これは、総務省が発表している国内の中学生・高校生の人数と、国内の吹奏楽部およそ3000団体あまりの部員数をもとに、サンプル調査を拡大する形で類推された推計である。グラフからわかるように、吹奏楽部員数は、中高生全体の人口と似た推移で減少している(2021年に関しては、コロナ関連で揺り戻しがあったと見られる)。

このまま中高生全体の人口が減少すると仮定すれば、当然、吹奏楽部員も減少していくことは明らかだ。この先、部活動の持続可能性を高める施策を検討するにしても、人口減少の問題は念頭に置いて議論する必要があるだろう。

少子化に適応する1つの考え方としては、吹奏楽部を学校外に出し、少人数の室内楽的な団体に転換するという道がある。一方で多くの吹奏楽関係者は、「やはり吹奏楽には一定の規模が必要だ」と感じているようだ。歴史的にも、音楽史上初めて民間で大きな成功を収めたマーチ王スーザのプロ吹奏楽団は50~60人のメンバーを擁していた。

また、現在の吹奏楽のあり方や芸術的意義を定義づけたとされるアメリカのイーストマン音楽院の吹奏楽団Eastman Wind Ensembleも、教育的価値を保つため人数を最小限に絞りつつも、少なくとも40人前後のメンバーを必要としていた。ところが、今の吹奏楽部は部員数が10人前後というところも少なくない。

この実情を踏まえると、これまでの歴史的背景の重要性も、また再考されなければいけないのではなかろうか。

顧問や指導者は、自己保身を優先してはならない

では、いったいこの問題の当事者は誰なのか。それは、部員の生徒たちだけではなく、吹奏楽部の運営に関わる大人たちも含まれる。顧問の教員はもちろん、現在学校で部活動を維持している管理職を含めたすべての教員、部員の保護者、指導者など、今後も子どもたちと吹奏楽を続けたいと思う大人たちだ。彼らには、「学校に吹奏楽部を残せ」とただ主張するのではなく、子どもたちの持続可能な活動を実現する体制を考えることが期待される。

吹奏楽部に関わる方はすでに実感しているだろうが、吹奏楽部員の子どもたちは純真なまでに指導者を信じ、教えを受けようとする。毎年新入生の初々しさに触れ、卒業生との別れに涙することを教員の本分と感じ、そこに充実感をも見いだしてきたような教員からすれば、今回の部活動改革はさながら教員改革だとも捉えられよう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら