どうやる?探究学習でやるべきは「湧き上がる好奇心」を知的活動に変えること 授業も「グループではなく個人単位で」の真意

規律規範を守って周囲と足並みを揃え、決められたタスクをこなし、成果を挙げることを目指す。こうした型にはめて人間を育てる「軍事的世界観」が、これまでの企業マネジメントや学校教育の基盤にあったというわけだ。

しかし今は、いい大学や会社に入り出世をして高年収を目指すのをよしとするような一昔前の価値観は変わってきている。ワークライフバランスが意識されるようになって働き方も多様化し、転職が当たり前の時代となった。自分にとって何が幸せなのかという基準も、人それぞれ異なる時代になっている。

「多様な軸の中から自分を見いださなければならない時代になっています。これを僕は“軍事的世界観から冒険的な世界観へのシフト”と呼んでいます。大きなパラダイムシフトの中では、企業マネジメントも学校教育も型から脱却し、自分が納得いくものを自らつくる“野生の冒険者”を育てる必要があります。

そのプログラムが探究学習と言えるのですが、軍隊型教育が抜けないままの学校に、学習指導要領に定められているからと探究学習をインストールしたというのが現状のように思います。

これでは、ただ型を変更しただけに過ぎないのではないでしょうか。本来、“答えのない問い”を自分なりに考える時間だったはずなのに、『時間内に自分の考えをワークシートに埋めていく』時間になってしまいますよね」

教員に求められるのは「湧き上がる好奇心を知的活動に変える」役割

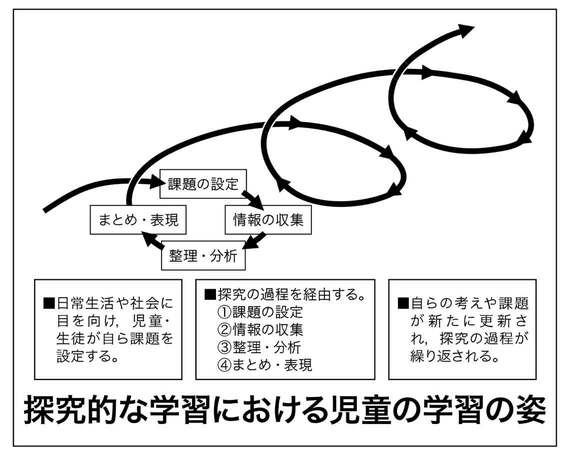

では、探究学習はどうあるべきか。そのヒントは、文部科学省が探究的な学習の学習過程を説明した資料の中にある。

① 【課題の設定】体験活動などを通して、課題を設定し課題意識をもつ

② 【情報の収集】必要な情報を取り出したり収集したりする

③ 【整理・分析】収集した情報を、整理したり分析したりして思考する

④ 【まとめ・表現】気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する

出所:文科省「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」を基に東洋経済作成

そして、この探究的な学習を具現化するには、「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」を繰り返しながら高めていくことが必要だと指摘している。

これは教育哲学者のジョン・デューイが約100年前に提唱した概念だ。

「ジョン・デューイは著書で、あらゆる教育は経験から始まること、経験の原点は衝動にあると述べています。同時に、『内側から湧き上がる衝動に蓋をしたまま、“外部を観察しましょう”“主体的に学びましょう”というのが伝統的な学校教育の問題点だ』と指摘しています。

今の話をしているかのようですね。ほめられるからとかではなく、その子の内側から湧き上がる好奇心、気になって仕方がないという衝動をいかに知的な活動に変えていくか。それこそが、探究学習において教員に求められる役割なのではないでしょうか」

ここで1つ疑問が湧く人もいるのではないか。それは「その子の内側から湧き上がる好奇心」を探究学習でどう誘発するかという点だ。これは「探究学習のテーマをどう設定するか」という課題にもつながるだろう。

「そもそも探究学習は、自分を知る時間ではないでしょうか。僕はもうすぐ40歳ですが、いまだに自分のことをわかり切っていないなと感じます。しかも、昔は許せなかったことが許せるようになるなど、年々変化しています。そう考えると、人生100年時代をハッピーに生きるには、どうしたら自分がハッピーでいられるのか、居心地がいい場所はどこなのかをわかっていたほうがいいと思うのです。

そのヒントは、子ども時代や思春期にあります。最高にヒントに溢れる子ども時代に、世界と自分とのフィットの仕方、つながりについて考えないのはもったいないですよね。世界と自分をつなげ続ける作業こそが、学びであり成長なのです」