技術革新は労働市場に激変をもたらす。日本のビジネスパーソンも、その影響を免れない。

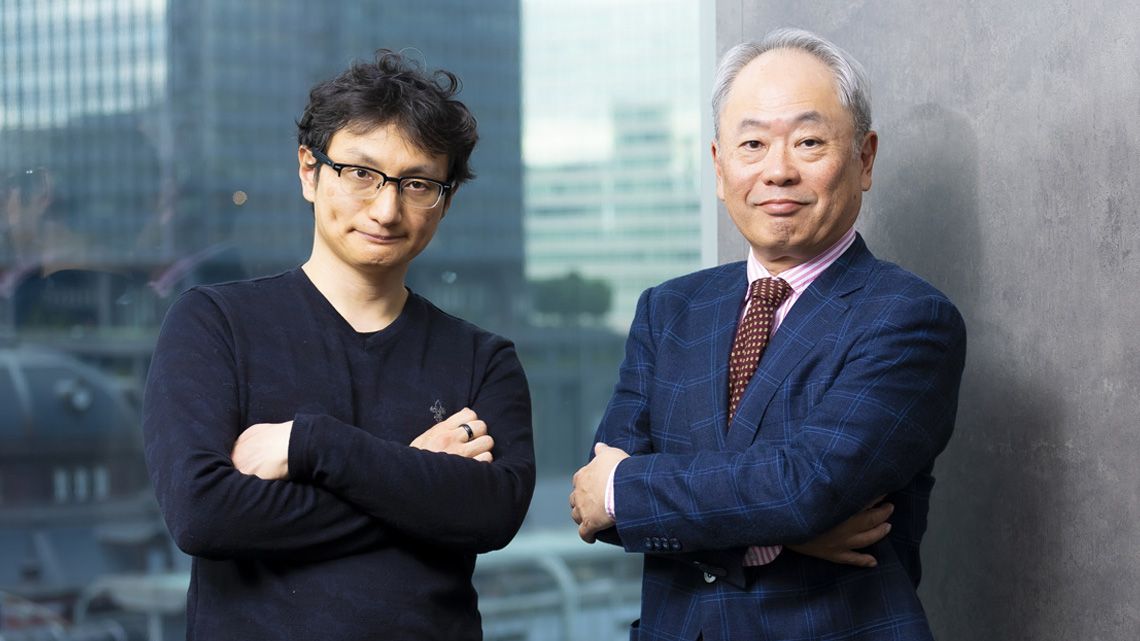

イノベーションは人の仕事を奪うか、助けるか。デジタル化や生成AI(人工知能)の恩恵を受けるのは誰か。IGPIグループ会長・冨山和彦氏と、マーケットデザインを専門とする東京大学教授・小島武仁氏が語り尽くす。

ばら色のうそ

──技術革新は、労働者にその技術への適応を求めます。

小島 昔、経済学者が想定していたばら色の世界では、「創造的破壊」が起き産業構造が変わったときには、旧来の業種で余った労働者は新しい業種にシフトしていくとされていた。

だが、現実の社会や制度は過去のあり方に「経路依存的」に縛られ、ガチガチに固まっている。想定どおりのシフトは起こらず、アメリカでは中間層の没落という大問題に発展した。

冨山 労働者の業種間シフトの仮説には、ばら色のうそがあったと思う。この30年で起こったのは、デジタル革命と製造業のグローバル化だが、IT、デジタル産業は大量の雇用を生まない。一部の数学ができる人、センスのいい人による勝者総取り(ウィナー・テイクス・オール)になる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら