子の虐待や貧困が懸念される「離婚後共同親権制度」、学校現場への影響も甚大 進路選択や特別支援、不登校対応なども混乱か

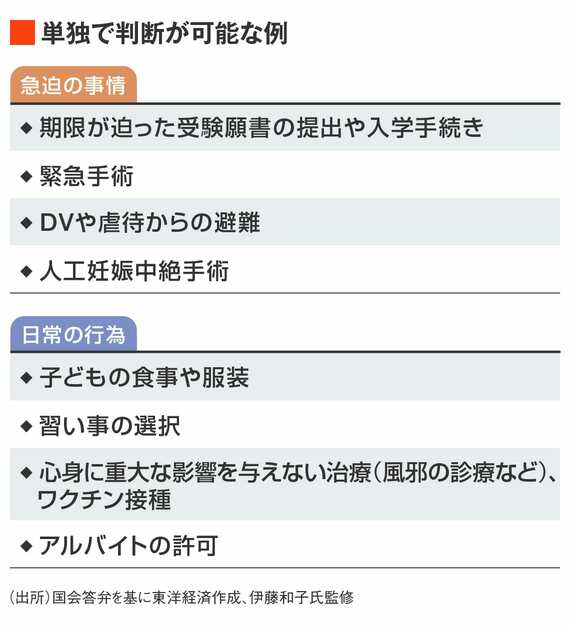

改正法は、共同親権となった場合でも、子の利益のために「急迫の事情」がある場合や「監護及び教育に関する日常の行為」については単独での親権行使が可能だと規定する(改正法824条2)。しかし、例外規定が定める「急迫」「日常の行為」は不明瞭な概念だ。

国会答弁では、「日常の行為」とは、食事や子の習い事の選択、アルバイトの許可、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチン接種など、と説明された。

一方、幼稚園や学校の選択、進学・就職の選択、特別支援学級への進級等の決定、生命に関わる医療行為、子の住居の決定、就職の許可などのように、子に対して重大な影響を与え得るものについては、日常の行為に該当しないという。居住に関しては、学区が変わらない近隣への転居でも「日常の行為」に該当しないという。

スマホの契約、未成年者の法律行為の取消、パスポート取得も基本的に双方の親の関与が必要だとする。こうして見ると、子にとって重要な決定はほぼ、「日常」の範疇から漏れる。同時に、「日常の行為」であればいずれの親も単独親権行使ができる規定のため、習い事などをせっかく決めても他方の親が勝手に取り消すこともできるという問題もある。

一方、「急迫」をめぐっては、国会審議で曖昧な答弁が続いた。「急迫」の例として、医療については緊急手術や人工妊娠中絶、進学については願書提出直前や期限のある入学手続き、居所についてはDVや虐待からの避難が挙げられたが、いずれも極限事例だ。

また、DVからの避難は「急迫」だというが、被害者が立証の負担を負うことになる。さらに、転勤、再婚などの事情による子を連れた転居も「急迫」にならないとすれば、離婚後の生活は成り立たない。

学校で予想される混乱、子どもは夢を諦めざるをえない場合も?

このままでは、病院や学校、自治体等の関係先も慎重になって、両親の同意や裁判所の許可がない限り、受け入れなくなる可能性がある。子どもの大切な進学や進路は、土壇場で決めればいい類のものではないし、緊急入院以外の難病やがん等の手術が必要なこともある。

裁判所の判断を待っていては手遅れになる場合も多く、子どもは進路や夢、治療を諦めざるをえないだろう。受験の出願の前日になれば「急迫」かもしれないが、それまで子は不安な状況に置かれ、長期的な計画も立てられない。子どもの自由は大幅に制約されることになる。

学校ではさまざまな混乱が予想される。

進路選択、支援の必要な子どもへの対応(特別支援学校か特別支援学級かなどの選択、障害のある子への合理的配慮など)、不登校児童への対応も、「日常」の行為であれば、どちらの親も単独で決めることができるし、「日常」でなければ双方の親の承諾が必要となる。しかし、何が「日常」かはいまだ曖昧だ。学校への提出物も、「日常」か否か神経を使うことになるだろう。

両親の意見が合わなくても子どものために早急に決めるべきことは多々あり、適切な対応がないまま放置され傷つくのは子どもだ。例えば、子どものパスポート発給には両親の同意が必要とされるため、海外への修学旅行に行けない子どもが出てくる可能性もある。

進路面談などに別居親が同席したいと言った場合、どうするか。同居親がDVなどの被害者で恐怖しているなら、同席は当然のことながらすべきではなく、学校は調整を余儀なくされるだろう。