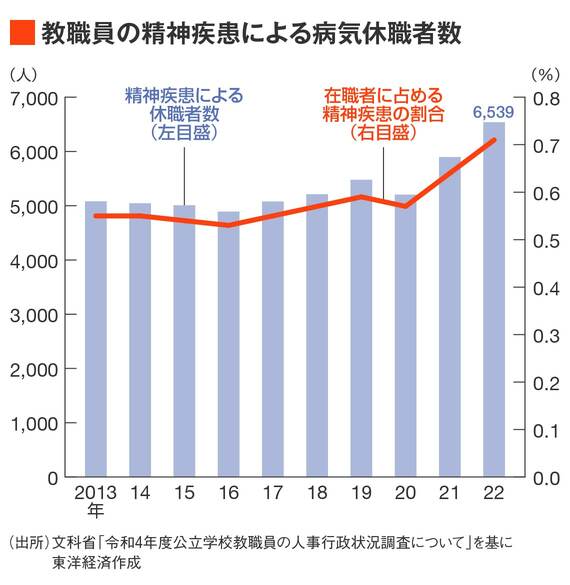

「精神疾患で休職が過去最多」への対策急務、教員に燃え尽きが生じやすい訳 悪循環から抜け出すメンタルヘルスケアとは

負のスパイラルから抜けられなくなっている

──文部科学省が2023年12月に公表した「令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、教職員の精神疾患による休職者数は過去最多の6539人でした。ここ数年を見ても5000人台と高止まりしていましたが、メンタルヘルス悪化の要因はどこにあるのでしょうか。

精神疾患、とくにうつ病などの気分障害と診断されている人の数は、1990年前後以降、増加してきました。新しい抗うつ薬が発売され『うつは心の風邪』キャンペーンが張られたことで、理由のある悲しみは病気なのだという認識が広まったことの影響は大きいでしょう。また、働く人のメンタルヘルスという点では、1991年には最初の電通事件がおき、メンタルヘルス上の問題が労災として認定されます。それ以降、うつ病をはじめとする精神疾患の診断が増えていきました。

次に教員という仕事の「感情労働」という特性が挙げられます。感情労働は感情の調節が求められる労働で、際限がなくなりやすく達成感を得にくいため燃え尽きが生じやすい特徴があります。また、児童生徒や保護者との関係、上司や同僚との関係など、複数の対人関係を絶えず調整することも求められます。

近年は保護者などからの要求が多様化し、業務量が増えています。社会が発展すると人々はあらゆる問題の解決を専門家に求めたがるものですが、昔はなかった “しつけ” の範囲まで今の学校教員は要求されています。

──社会全体で増えているものの、学校ならではの要因も大きいということですね。

学校はスクラップ&ビルドでいうスクラップの文化に乏しく、業務量を減らしづらいようです。学習指導要領の改訂により小学校で英語が必修化されたり、1人1台の端末で教育のDX化を進めるGIGAスクール構想が始まったりと新たな仕事が増えました。労働の質が複雑なうえ労働量の増加に伴い、教員のストレス状況は以前より高まっていると言えます。

ストレス状況を緩和するものとして、上司や同僚からの言葉がけやねぎらいは有効ですが、忙しくなるとコミュニケーションの機会が減少し、会話する暇もなくなります。こうなると、職場の管理監督者が主体となり職員のメンタルケアにあたる「ラインケア」が難しくなります。欠員が常態化し、マンパワーが減ってくるとコミュニケーションはさらに希薄になり多忙感が高まります。

とくに若い先生の場合は、不調を相談できる関係性が希薄だと、ぎりぎりまで頑張り続けて、助けを求めないとどうにもならない時には、重症化していることもあります。また、中堅以上や管理職もメンタル不調のリスクは小さくありません。代替教員が確保できないときのフォローや、その調整に苦労されている話も聞きます。こうした負のスパイラルが起きているのが教職員のメンタルヘルスの現状ではないでしょうか。

縦割り意識が対策を後回しに

──学校現場が多忙すぎることで、互いをフォローしあえる余裕がなくなっているということですが、解決の糸口はありますか。

学校がいろいろな仕事を担わされすぎているという実感は、コロナ禍ではっきりしました。私がメンタルヘルス対策で携わったある自治体では、2020年春にあった全国学校一斉臨時休業の期間中、教員の傷病休暇と休職者の発生は激減し、休業明けには激増しました。業務負担の軽減化と同時に、メンタルヘルス対策としての環境改善も働き方改革の軸とすべきです。