120時間の残業生活が激変、定時退勤を実現した公立教員の「時短術ベスト3」 「ギガ先生」が授業で使い倒す「4大ツール」とは

時短に効果が高かったアクション「ベスト3」とは?

柴田氏は、100時間以上もの残業を削減したわけだが、いったいどのようなテコ入れを行ったのか。

「自分の仕事において何によってムダが生じているのかを分析し、ムダな時間を極力なくして隙間時間にできることをやるということを徹底しました。また、定時の17時をタイムリミットとしました。上限がない仕事は頂上のない山を登り続けているようなもので本当にしんどいので、タイムリミットを決めることは重要です」

その中で、とくに時短に効果があった具体的なアクション「ベスト3」は、「3位:ドリルの採点をやめる」「2位:動線を最小限に抑える」「1位:ICTを活用する」だという。

「以前の私は、頑張りすぎていたように思います。子どもたちが本来できるようなこともすべて私が担っていたのですが、そうしたやり方は子どもたちの成長の機会を奪っているのではないかと考えるようになりました」

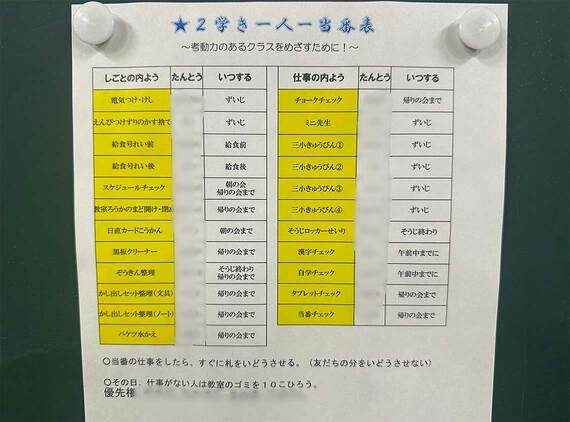

そこで、まずは「1人1当番」で児童たちに仕事を担当してもらうことにした。4月の段階でその方針を伝えると、児童たちは自然と前向きに取り組むようになったという。これにより、柴田氏は雑巾整理など教室の細かな雑務や宿題のチェックなどを手放すことができ、うまく時間を使えるようになった。

「個人情報や成績、アレルギーなどの健康に関わること以外はどんどん任せるようにしました。とくにドリルの採点の時間がなくなったぶん、ほかの仕事を進められるだけでなく、学習につまずいている子に寄り添ってあげられるようになりました。子どもたちにとっても、自身で採点することは、自主学習力を身に付けるうえで大事なことだと思います」

2番目に効果が大きい取り組みが、動線を最小限に抑えたこと。例えば、職員室と教室との往復には時間を取られるため、基本的に仕事は教室で完結できるよう、文具などの備品を教室にも用意して職員室と同じ環境になるよう整えた。「自費で購入したものもありますが、備品を取りに行くなどのムダな移動を省けたことによる時短の効果は大きいです」と、柴田氏は話す。

「ICTなくして自分の授業は成り立たない」

そして、最も時短効果のあった取り組みは、「断然、ICT活用」と柴田氏は言い切る。前任校がICT活用の研究校だったこともあって元々ICTには慣れ親しんでいたが、「今やICTなくして自分の授業は成り立たないほど。ICTによる働き方改革の効果は本当に大きいと感じています」と語る。

柴田氏が有効だと感じているICTツールは、グラフィックデザインツールの「Canva」、意見が書き込めるオンライン掲示板アプリの「Padlet」、教育向け動画ツール「Flip」、クイズ作成アプリ「Kahoot!」の4つだ。

「これらは今、教育界の4大ツールと言われているアプリですが、私の授業もほぼこの4つで成り立っています。いずれのアプリも子ども同士でコメントや評価ができる機能があり、紙と鉛筆だけの授業ではできなかったことができます」と、柴田氏は説明する。

例えばCanvaは、デザインテンプレートのバリエーションが豊富で、かつ直感的に操作できるため、児童でもプレゼン資料や新聞、ポスター、動画などを表現豊かにつくれる。共同編集や児童同士でコメントし合うことも可能なので授業活用がしやすく、柴田氏は「Canvaを使わない日はほぼない。最強のツールです」と評価する。

「Kahoot!は、チーム対抗戦ができるなどゲーム性も高く、子どもたちはクイズ番組に参加しているような感覚で楽しく勉強でき、全国の教員がつくった教育系クイズもシェアされていて便利。紙のプリントやノートを併用しながらICTを活用していますが、こうしたアプリを取り入れると、ペーパーレスによる時短効果を得られるだけでなく、限られた時間の中で、子どもたちがワクワクするような授業の準備ができます」