視覚障害の子の「さわる授業」、すべてに共通する「学びの本質」がここにある 筑波大学附属視覚特別支援学校の理科教育

「骨をさわって生き物を学ぶ」、約50年続く生物の授業

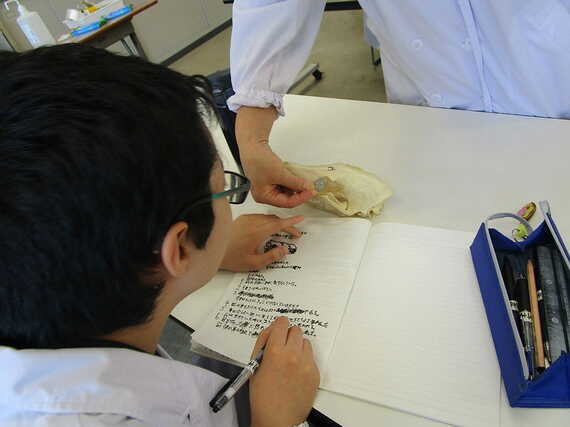

2023年10月のとある日。筑波大学附属視覚特別支援学校の一室で、1年B組の理科の授業(3・4時間目)が始まった。1年B組は、弱視の生徒が通うクラスだ。

同校の理科教諭である武井洋子先生が、6人の生徒に向け「今日からみんなには、動物の骨をさわってもらいます。かつて生きていたある動物の骨で、『動物A』として観察していきます。観察するときは筆記用具を置いて、両手でさわりましょう」と言った。

生徒たちからは、「いよいよ来たか!」といわんばかりの期待と若干のとまどいが入り交じった様子が見てとれる。

「この骨は、『全身』かもしれないし、『部分』かもしれません」と言いながら、先生は、生徒たちの前に、1人1個ずつ、「動物A」の上顎の骨を置いていく。

「あ、歯みたいなのがある。目もついているみたい。まんまるな穴が開いているから」

「これ、上の歯じゃない?」

「『部分』の骨! 頭の骨!」

思うがまま、感じるままに言葉を発する生徒たち。先生は、上顎の骨に続き、下顎の骨を一人ひとりに渡す。

「あ、上と下が噛み合った」

「下にも歯がある。長くて尖って、牙みたい」

「なんか恐竜みたい!」

生徒たちの言葉を聞きながら、「皆の予想どおり、この骨は『部分』の骨で、頭全部の骨。頭蓋骨という言い方もあります」と、武井先生。

「では、この頭の骨は、どんな形で、どんな大きさで、どんな手ざわりなんだろう。動物Aの骨を自分と同じ方向に向かせて、右手で動物Aの頭の右側を、左手で動物Aの頭の左側をさわるようにしましょう」と声をかけ、「全体の形は?」「大きさは、どんなふうに測ればいい?」などと生徒たちに問うていくうちに、あっという間に3時間目が終わった。

手で「見て」対話を重ね、生物の特徴をとらえていく

4時間目。観察が進むうち、「動物A」の鼻だと思われる空洞が、1つだけだということに気づいた。

「あれ?おかしいよね。鼻の穴って、2つあるはずだよね」と、先生。

「穴の奥に2つの分岐点がある。穴の入り口は狭いけど、中は広い」と答える生徒に「いいことに気がついたね」と、声をかける。

100円玉と500円玉を使って目の大きさを観察すると、今度は目の後ろの空間に下顎の骨が入り込んでいることに気づく。先生が「どんな骨?」と問いかけると、

「細くて平らな骨で、カーブしている」

「これ、上顎と下顎をくっつけている骨なんじゃないかな」

「その骨の周りには、筋肉があったんじゃない?」など、矢継ぎ早に言葉を発する生徒たち。

「いい意見が出ましたね。この骨をもう1回、皆でさわってみましょう」と、先生。その後も、ほお骨は平たくカーブしていること、ほお骨の後ろをたどっていくと耳の穴があり、その穴を出入り口にしている部屋もあることなどを発見した。

授業の最後は、生徒たちが手でさわって発見した数々について、皆で振り返りながらノートに言葉で記していった。この日に発見した事柄は、じつに13にも及んだ。

2時間続いた授業だったが、教室中が常に対話にあふれていたのに加え、生徒たちの集中力、骨をさわって気づいたことやわかったことについて物怖じせず発する言葉の多さ、多様さ、鋭い視点に圧倒された。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら