いじめや不登校など深刻な二次障害も、DCD「発達性協調運動障害」の子の苦悩 体育は「どうしたら参加できるか」という視点を

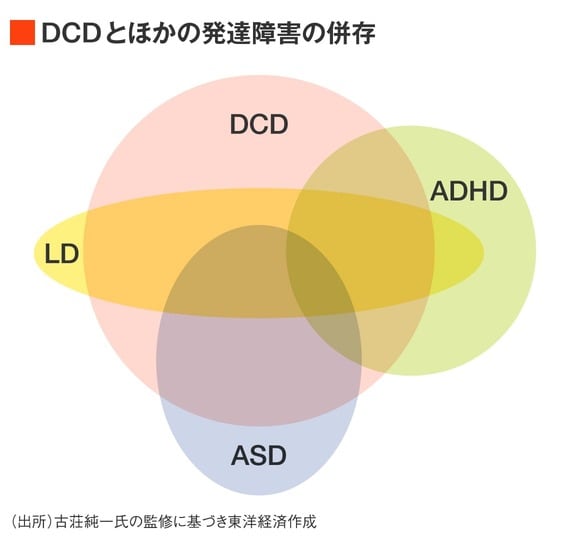

また、DCDは、LDやADHDとの併存が多く見られるほか、 ASDとの併存も確認されています。ほかの発達障害も疑われるならばそちらの診断を受け、学校に合理的配慮の申請をするという方法もあります。

それも難しい場合は、DCDの疑いがあることを説明して「この動作を何度やっても失敗するので、こういう配慮をお願いできますか」と具体的に学校に交渉してみましょう。その際、さまざまな二次障害が起こりうることを伝えることも大切です。担任の先生の反応がよくないのであれば、ほかの先生やスクールカウンセラー、養護教諭などほかの教職員にも相談してみましょう。

保護者の方は、医師に限らず学校関係者やママ友など、さまざまな人にDCDやお子さんの特性について話し、その輪を広げていってほしいです。それが周囲の理解につながり、情報収集もしやすくなっていくと思うのです。

課題は「ディメンジョナルな診断」ができる医師の少なさ

──DCDの診断ができる医師が少ないというのは大きな課題ですね。

はい。診断に用いるDSM-5には質問紙やスクリーニング検査が記載されているわけでもなく、文言で書かれた診断基準を評価できる小児科医や小児精神科医がまだまだ少ないです。

子どもは発達過程にあり、時間経過とともに症状が変化しうる点もDCDの診断を難しくしています。例えば、発達障害を併存している場合、ADHDの症状が強く出ていてDCDは診断基準に満たない場合はADHDと診断されますが、ADHDの症状が落ち着いた頃にDCDの支援が必要になるケースもあります。

つまり、診断の時点で不器用さの評価が難しくても、症状や困り事が見られるのであれば診断書に記載しておき、経過観察をして必要なときに支援につなげていかなければなりません。正確に白黒つけることを重視する医師も多いですが、時間軸と症状軸でその子の高次機能全般を診ていくディメンジョナル(次元的)な診断をしていただきたいと思います。いわゆるグレーゾーンの子どもたちのそれぞれの症状を注意深く診ていくことです。

また、DCDの専門医が増えないのは、効果が確認されている薬があるわけでもなく、心理療法も行いにくいため、保険診療に反映されにくいという背景もあります。理想としてはDCDを診断できる小児科医が増えて、理学療法士や作業療法士につなげられる仕組みができるとよいと思っています。

──教育に携わる方に知っておいてほしいことはありますか。

DCDの人たちが公平に生きていくためには学校や社会の意識改革が必要です。とくに全国の学校の先生や保育士さんには、脳の特性によってどんなに頑張ってもみんなと同じように動くのが難しい子がいること、他者と比べると深刻な二次障害が起こりうることを知っていただきたいと思っています。

学校の先生は、「苦手なことは練習を重ねて克服できるようにしてあげよう」と頑張ってしまいがちですが、DCDの子のようにどうしてもできない子がいます。何かができない子に対し、どうか「努力不足」だと言わないで努力を認めてあげてください。それだけでも救われる子はいると思います。

(文:吉田渓、注記のない写真:TATSU/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら