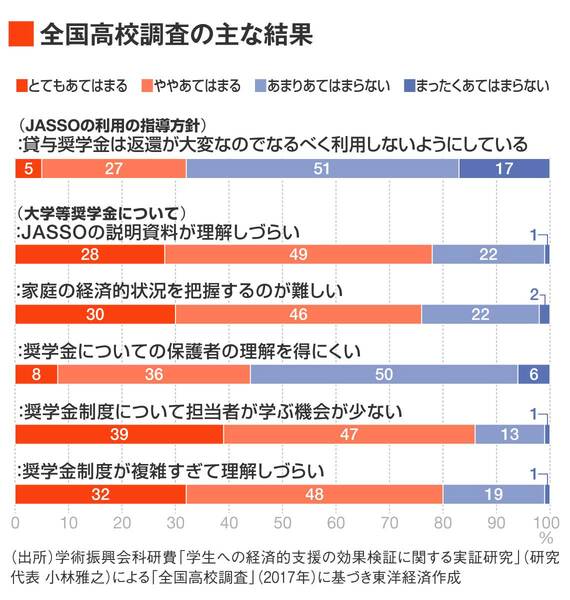

高校教職員8割が「理解しづらい」、「奨学金制度」拡充も情報が届かない訳 所得連動返還方式や給付型を知らない家庭も

また、借金を負うことになるため奨学金制度を生徒に薦めたくないと考える先生や、プライバシーを重視する社会に変わる中で年収などの家庭状況は知りたくないと思う先生が増えており、高校によって生徒への奨学金制度の周知への熱意がかなり異なっているのが現状です。

せっかく負担軽減の制度があるのに、活用の機会を逃してしまうのは残念なこと。本来なら高校の先生方には、大学院を出てもよい就職先がない場合があるといった昨今の社会状況も含め、「貸与型奨学金の場合は、在学中には経済的な支援を得られる反面、卒業後は返済の負担が生じる」といったメリットとデメリットを生徒に伝えることが求められます。しかし、実際にはなかなか難しいのが現状です。

――状況の改善にはどのようなことが必要でしょうか。

小林 高等教育の修学支援新制度で確保した7600億円という多額の予算はまだ使い切っていませんので、給付だけではなく、奨学金の情報をわかりやすく提供するためのインフラ整備や、事務負担の軽減のための職員の加配などにも振り分けるべきだと思います。

JASSOも2017年より、奨学金制度に関する研修を受けたファイナンシャルプランナーを「スカラシップ・アドバイザー」として大学や高校などに派遣し、奨学金制度についてのガイダンスや資金計画の助言を行う活動を始めていますが、まだ十分とは言えません。

とくに情報提供に関して、JASSOは「ウェブサイトを見てください」と言いますが、資金計画のシミュレーターを作るなど少しずつ改善はされているものの、まだまだわかりやすいサイトにはなっていません。今の高校生や大学生はよほど関心がないかぎりウェブサイトを見にいかず、SNSで調べます。しかし、SNSは経済評論家が間違った情報を発信している例などもあり、正確な情報の周知は大きな課題です。

ちなみにアメリカでは、大学が合格者一人ひとりに合った資金計画を提示する仕組みをつくっています。連邦奨学金への申請時に、3つの大学に対する申請情報の提供に同意すると、該当大学から合格通知と共に資金計画が記載されたアウォードレターが送られてくるのです。しかし、これも書式が統一されていないなどの問題があるようで、情報提供は世界各国で課題になっています。

――奨学金制度は、今後さらなる拡充は考えられるでしょうか。

小林 2024年度からの制度改正では 大学院修士課程の授業料について、在学中は徴収せず、修了後に所得に応じて後払いする仕組みが新たに導入されます。自民党議員の一部には、この授業料後払い制度の対象を学部生にまで広げることを主張している人もいるようです。多額の授業料を所得に応じて時間をかけて無理なく返せるようになれば、保護者や本人にかかる負担はかなり軽減されるでしょう。

しかし後払いにすれば、当然貸し倒れのリスクも発生します。損失の補填には公的資金が使われることになりますから、問題はそれを国民が許容できるかどうか。日本は北欧やドイツ、フランスなどとは異なり、「子どもの教育は家庭が責任を持つべき」だという考えが強いです。奨学金が必要な当事者や福祉国家的な考え方に基づき授業料の無償化を支持する層と、教育費の負担は親が持つものだと考える層とで分断されています。さまざまな調査でも、高等教育の無償化に対する支持率は3割程度しかありません。実は、高等教育における経済的支援の充実は、国民の判断にかかっている部分が大きいといえます。

(文:長谷川敦、注記のない写真:Graphs/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら