高校教職員8割が「理解しづらい」、「奨学金制度」拡充も情報が届かない訳 所得連動返還方式や給付型を知らない家庭も

小林 国際的に見ると日本の貸与金の返済率はよいほうなのですが、奨学金問題がクローズアップされたように返還促進だけではうまくいかないため制度が見直されたのです。

まず所得連動返還方式とは、制度利用者の所得に応じて毎月の返還額を決めるというもの。いくら訴訟を起こしても、日々の生活にも困っている人から強引にお金を取ることはできません。そこで制度利用者の経済状況に合わせて、10~20年かけて無理なく返還してもらおうというわけです。ちなみに、オーストラリアやイギリスはすべてこの方式で、授業料を後払いにしています。

また給付型奨学金とは、「給付」という名前のとおり返済不要の奨学金。2017年の導入当初は、住民税非課税世帯の高等教育進学者に対して月額2万~4万円を給付するというものでした。この給付額は、2020年度から2019年の消費税増税分を原資とし、「高等教育の修学支援新制度」が始まったことで、大幅に拡充されます。年間で上限91万円の奨学金が給付され、上限28万円の入学金や上限70万円の授業料が免除されることになりました。

海外は給付型奨学金が多いのですが、これまでJASSOでは貸与型奨学金しかありませんでした。そのため、給付型が創設され、さらには大型の拡充が行われたというのは非常に画期的なことです。

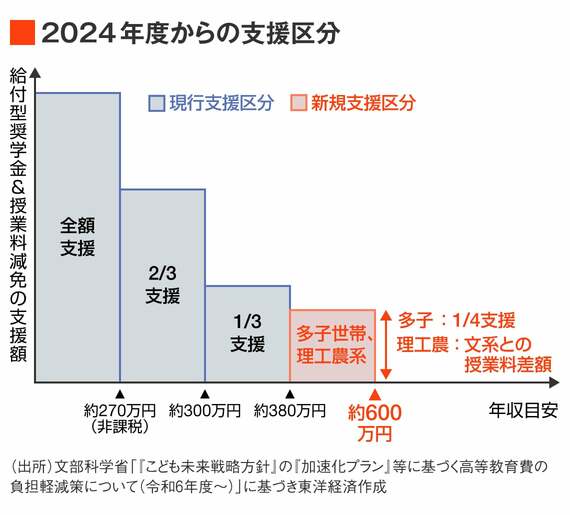

ただし、改善すべき点もあります。給付額は世帯年収によって変わるのですが、年収「~270万円」「~300万円」「~380万円」とわずか3段階にしか分かれていません。これでは、たった1円の所得の差で給付額が大きく変わってきます。つまり、1円の差で給付されないケースもあれば、より多くもらおうと収入調整する世帯が出るといったモラルハザードの問題も出てきます。この不公平感を是正するためには、世帯年収ごとの給付額の差をもっとなめらかにしていく必要があるでしょう。例えば、フランスでは8段階に区切っており、アメリカは区切りを設けず所得に応じた給付を行っています。

――2024年度からの「安心して子どもを産み育てられるための奨学金制度の改正」では、高等教育の修学支援新制度の支援対象が、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯の中間層や、理工農学部系に進学する中間層にまで拡大されます。

小林 対象が広がること自体はよいことです。とくに中間層の多子世帯については、以前から支援の必要性が指摘されてきましたから。ただし、理工農系の支援については、私は疑問を抱いています。「私立大学の理工農系学部は授業料が高いから」というのが導入を決めた国の理屈ではありますが、理系人材を増やすために制度が利用されている面があり、本来の奨学金の趣旨を考えると筋が違うのではないかと思います。

「複雑な制度」をわかりやすく伝えるための仕組みが必要

――JASSOの奨学金制度は、制度利用者や学校現場の教職員からは、制度が複雑だという声も聞かれます。

小林 はい。一番の課題は、選択肢が増えたぶん、ますます複雑でわかりにくい制度になってきていることです。例えば、所得連動返還方式を活用できるのは第一種の利用者だけで、第二種の利用者は対象外。しかも第一種の利用者であれば全員に適用されるわけではなく、本人が「定額返還方式」と「所得連動返還方式」のいずれかを選ぶ形になっています。

おそらくJASSOでも制度のすべてを正確に説明できる人はあまり多くないでしょう。そのため、利用者や保護者の中には奨学金に返済義務があることを知らない人がいたり、所得連動返還方式や給付型奨学金ができたことをご存じない保護者も多かったり、必要な人に情報が届いていない状況です。

高校で奨学金や進路指導を担当している先生方も、複雑な制度を一つひとつ理解して、生徒に適切な指導や助言を行うには大変な労力を要します。実際、2017年に全国の高校の奨学金担当者を対象に実施したアンケート調査では、80%の先生が「奨学金制度が複雑すぎて理解しづらい」と答えました。「JASSOの説明資料が理解しづらい」という回答も77%に上っています。