問われる存在意義「日本PTA全国協議会」、最上位団体の運営に不満と怒りの声 会員約750万人、子ども1人10円の会費が日Pに

「最大の問題点は、ガバナンスの不在にあると思います」と言うのは、関西地方でP連会長を務めた経験のある大森勢津氏だ。

「P連会長として日Pと関わる中で、全国のPTA組織としてPTA会員の意見を広く吸い上げるべき存在であるはずなのに、その役割を果たせていないことや、全国大会の運営方法に疑問を感じて改善を申し出ました。しかし、リアクションがありませんでした。声を上げても、理事会で議題として話し合われているかどうかわからず、話し合われたとしてもその回答がない。適切な判断を下し、組織をよくしていくために不可欠な意思決定プロセスが不透明なところが、大きな課題だと感じました」

組織を持続的に発展させていくためには、各事業における活動はもちろん重要だが、それを支え、人やお金、契約などの管理、組織の組成などを行う事務局機能は同じように大切だ。大森氏は続ける。

「理由は定かではありませんが、当時、日Pには『事務局長』という肩書の方が不在でした。日Pは公益社団法人に移行しましたが、『公益』を維持するためには煩雑な事務手続きが必要です。しかし実務に精通した事務局体制が確立していないため、全国の会員が求める事業を行うことよりも『公益社団法人』格の維持のほうに力点が置かれているように見受けられました。PTAの全国組織として、『公益社団法人だから公益性のある必要な組織である』ではなく、『全国の会員が求める事業を行っているから必要な組織である』と説明できる必要があるのではないでしょうか」

100回以上の会議を経て開催される「全国大会」の問題点

日Pのメイン事業の1つと位置づけられているのが、全国大会の運営だ。

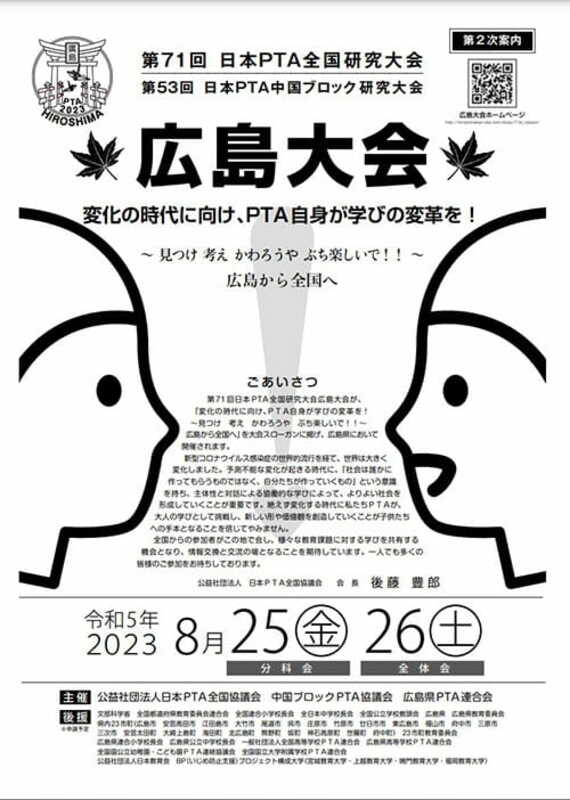

(出所:日本PTA全国協議会ホームページ)

全国大会は、日P発足以来毎年1回、社会教育、家庭教育およびPTA活動の資質向上を目的に、8月下旬に2日間にわたって開催。日本中の小・中学校のPTA関係者(主にP連や各校PTAの会長を含めたPTA役員)が集まり、その参加人数は毎年数千人に上る。

参加費は、1人5000円。開催地は輪番制で、年ごとに変わる。ちなみに、2021年は福岡県北九州市、2022年は山形県、2023年は広島県で開催された(広島大会の参加者は約6800名)。以降、2024年は神奈川県川崎市、石川県、奈良県、熊本市と続く。

大会当日は、複数箇所用意された会場で、「全体会」では学識者らによる記念講演、「分科会」では学校教育、地域連携、防災教育などをテーマとした基調講演、実践発表、パネルディスカッションが行われる。ちなみに、2023年広島大会全体会の記念講演は、人工知能を研究する感性リサーチ・代表取締役の黒川伊保子氏が、2022年山形大会では指揮者の飯森範親氏が行った。

この大規模なイベントの企画・運営を行うのが開催地のP連関係者で、日Pの理事会を交えて実行委員会を結成。準備は、何と開催年の2年前から始まるという。

P連本部役員を務め、全国大会運営に携わった経験のある田中裕三氏は、こう話す。

「大会準備を始めるにあたり、500ページにもおよぶ大会マニュアルを渡され、そのマニュアルに沿って運営し『開催までに100回くらい会議をすることになる』と言われ驚きました。また、最初に『自由な発想で運営を進めてよい』と伝えられましたが、ふたを開けてみると大会スローガンやメインテーマなど、一つひとつすべて日P理事会に『上程』してお伺いをたてなければいけないということでした。個人的な意見ですが、私はこの『上程』という言葉に疑問を感じました。P連も日Pも、同じ子どもを持つ保護者の集まりなのに、不可解な上下関係があることが腑に落ちませんでした」と。

田中氏は続ける。

「さらに驚いたのは、大会当日のステージの設置や他県から来る人々のホテルや電車、バスの手配なども実行委員会がすべて引き受けるということでした。これらを取りまとめる旅行会社は、コンペで決めるとのこと。人を集めることにより、地域経済が活性化するという点では意味のあることだと思いますが、全国大会は、終了後の宴会や観光がセットになっているのが通例です。大会に来られる方々の旅費交通費、宴会代、観光代などは、どこから捻出されているのでしょうか」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら