子どもの「非認知能力を伸ばす」ために教員が意識したい声かけと行動 岡山大・中山芳一「学習指導要領」実現のヒント

非認知能力を伸ばすには、どのような「働きかけ」が必要か

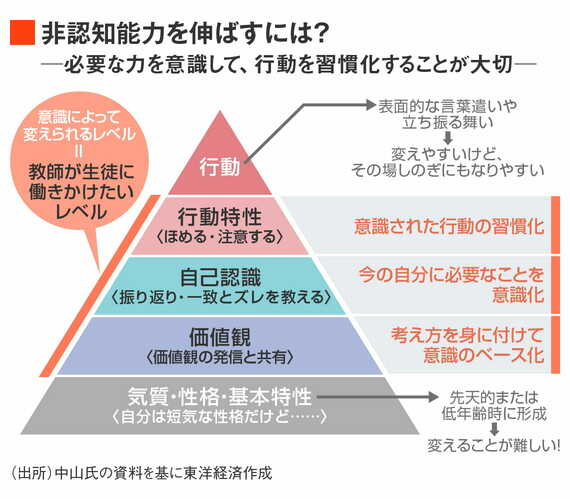

実際、どのような働きかけを行ったらいいのか。その参考になるのが「非認知能力のピラミッド」で、その中でも意識によって変えられる「価値観」「自己認識」「行動特性」に働きかけることだという。

ピラミッドの一番下にある「気質・性格・基本特性」は、先天的なもので変えることはできない。一方、ピラミッドの一番上の「行動」は、変えやすいけれども、その場しのぎになりやすい。「こうやりなさい」「ああしなさい」と、つい大人は一つひとつの「行動」に対して注意をしてしまうことが多いが、これは逆に自分で考えて行動ができなくなってしまうなど教育的効果が薄いという。

「自分の考えや行動のベースとなるのが価値観です。何を大事に生きていくのか、選択するのか。こうした価値観は自分で勝手につくることができませんから、ぜひ親は子どもに自分の価値観を伝えてほしいものです。また、この価値観と実際の行動のズレを生まないために必要なのが自己認識になります。自己認識はメタ認知と言い換えることもできますが、自分のことをどれだけ客観的に見ることができるのかも重要です。自己認識に基づけば、今の自分に必要な行動を意識できます。そして、その行動を習慣化した行動特性(=コンピテンシー)を身に付けられれば、それがその人の『当たり前』へ変えていけるでしょう。だからこそ、まず親は『大切にしていきたい価値観』を伝え、子どもにその価値観と行動がズレていれば改善点を教え、よい行動は習慣にできるように褒めてあげたいものです」

一方、学校現場で先生たちができることとは何だろうか。こちらも同じく価値観、自己認識、行動特性に働きかけることが重要となるが、学校の先生は1人で1クラス、約30人の児童生徒を相手にしなければならない。だが、中山氏は「30人いたら30人に対して働きかけられるプロの教師であってほしい」と話す。

「学校には多くの行事があり、さまざまな教育活動を通じて先生たちは仕掛けることができます。例えば、体育祭のときにクラスの団結や協力を経験できれば、仲間と支え合うことの大切さに子どもたちは気づくことができます。〇〇な経験によって、子どもたちは□□□の大切さに気づけるのではないか。そうやって意図的に仕掛けていけるのが教師なのです。これは授業でも同じことがいえます」

現在、こうした非認知能力を伸ばす研修を行う学校や自治体も増えている。中山氏は岡山県内をはじめ大阪府や京都府など、非認知能力育成のための研修の講師として全国を飛び回っている。そんな中山氏は、どこの学校も昔から非認知能力を大事にしているところばかりだと話す。

「学校目標で学力向上を掲げている学校はほとんどありません。誠実、質実剛健、豊かにたくましく……など非認知能力を掲げています。まずは今ある学校目標を行動指標に落とし込むこと。その達成に必要な非認知能力を挙げて、先生だけでなく子どもたちとも共有してみてはいかがでしょうか。もはや個人の先生の頑張りで学校を支えていく時代ではありません。チーム学校として学習指導要領の実現に取り組むことが大切です」

(文・國貞文隆、編集部 細川めぐみ、注記のない写真:msv / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら