男性20人に1人・女性500人に1人が色弱、学校でできる「困らない環境づくり」 特別なケアではなく「みんなが困らない環境」に

男女の区別に使われやすい水色とピンクも、色弱の人には似通って見える。こうした色分けにはジェンダーの面からも変更が求められているが、CUDの観点からも見直しが必要だ。また、体育館の床に引かれたコートラインを思い出してほしい。バスケットボールやバレーボール、バドミントンなどのコートが重なって描かれており、C型色覚の人でも一見しただけではよくわからない複雑なものになっている。チーム分けの際に使うゼッケンの色も、組み合わせによっては色弱の人が敵と味方を間違えてしまう原因になる。

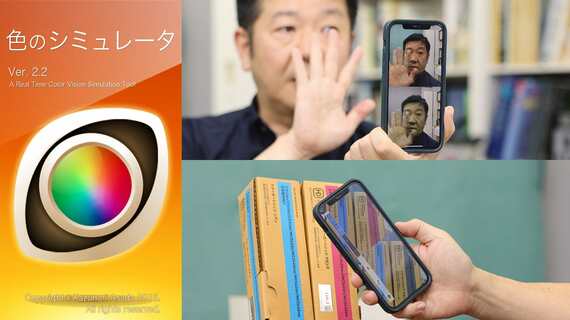

教員がこうした色や教材を選ぶ際に参考にしたいのが、岡部氏が推奨するスマートフォン用の無料アプリ『色のシミュレータ』だ。これを使うとまさに見える世界が変わり、色弱の人が見分けにくい色の組み合わせも簡単にチェックできる。

『色のシミュレータ』アプリ(作成:浅田一憲氏)。岡部氏は「使っている教員の方も多く、反響も大きい」と語る(左、『色のシミュレータ』アプリより引用)。スマホ画面上側がC型、下がP型色覚での見え方。どの色覚の型で表示するかは設定可能(右上)。カートリッジの箱のマゼンタが、C型とP型でまったく違う色に(右下)

(撮影:尾形文繁)

「例えば東京の地下鉄の路線図。あれの副都心線と丸ノ内線の区別が、私にはまったくつかないんですよ」という岡部氏の言葉に首を傾げたが、このアプリのカメラで路線図を写して見てみれば、百聞は一見にしかず。瞬時に同氏に共感した。これを色だけで見分けて電車を乗り継ぐことは至難の業だろう。

障害は当事者にあるのではなく、社会のほうにあるものだとよくいわれるが、色覚の違いはこの言葉を強く実感させるものだ。もしP型やD型色覚が多数派だったら、どんな社会になっていただろうか。そこでマイノリティーの壁にぶつかるC型色覚の人たちは、どんな不利益を被るのだろうか。

日本軍は色弱の人を「規格外」としたが、反対に米軍は色弱の人を集めて部隊をつくった。彼らは迷彩色に惑わされることがなく、C型色覚の人が見えない明暗の差を見分けて森に潜む敵を見つけ出したという。岡部氏も「美術を教える知人曰(いわ)く、色弱の人は色みよりも明暗の差が際立って見えるので、デッサンが非常に上手だそうです。それに私も子どもの頃、山でバッタなどの虫を捕るのがとても得意でした。川の中で泳ぐ魚を見つけるのも誰よりも早かったんですよ」と笑う。そうしたことも影響したのだろうか、実は岡部氏はショウジョウバエや魚類などの生物の研究も長く手がけており、決して色覚だけの専門家ではない。広い視野で研究を続ける同氏のフラットな語り口を聞いていると、差別があった時代に戻ることは決してないという確信が生まれる。

(文:鈴木絢子、注記のない写真:Tatsuya Osawa / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら