昼間も通える現在の定時制高校、「やんちゃな子」より圧倒的に多いのは 3部制で単位制、給食の提供も…守る「多様性」

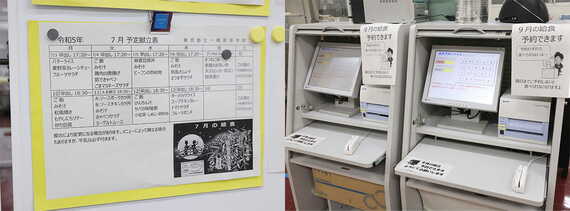

一橋高校では、定時制への改編に合わせて、全日制のときにはなかった食堂を整備した。今では1食410円の給食をセールスポイントに掲げ、HPなどでも積極的にアピールしている。アレルギー対応は今後の課題だが、高校生ともなれば生徒自身が献立に気をつけることもできる。栄養士も生徒一人ひとりの顔を覚えており、「今日はこの食材が入っているよ」などと声をかけているという。

食堂では生徒だけでなく、教員もにこやかに同僚と食事をしていたのが印象的だった。武田氏も「教員の関係のよさはとても重要です」と言う。

「教員はA勤、B勤と時間帯が分かれており、1日のうちで勤務時間が重複するのは4時間ほど。放課後もなく、その間にⅠ部からⅢ部までの情報共有をしなければならないので、みんな車座になって熱心に話をしています。『指導』だけでなく『支援』が求められる状況で力を発揮するには、教員同士の円滑なコミュニケーションが不可欠なのだと思います」

昨年は夜間中学などにも説明に赴き、高校進学に不安を抱える層に、無理なく通えるⅡ部やⅢ部の存在をアピールしてきた。そのかいあってか、23年度の入試では倍率が上昇。武田氏は、同校の情報が必要な人にきちんと届いたためだと推測する。

22年度の進路実績は、大学進学と就職がそれぞれ25%ほど。全体では8割5分ほどの決定率だが、今後はさらに進路指導やキャリア教育を充実させていきたいという。同校では中学校時代の学び直しも行い、画一的な教育になじめなかった子どもたちが学校生活を取り戻す期間を重視している。文化祭や体育祭などのアンケートでは「中学時代には出られなかったけれど楽しかった」「出てみてよかった」という声が多く上がる。だがその分、取り組みのスピードを上げることはできない。多くの学校で2年次に行う企業訪問も、同校では3年次に実施する。大学入学共通テストの受験者も学年に10~15人ほどいるが、「大学進学を希望する生徒には気の毒かもしれない」と言う武田氏。それでも一律で速度を上げては意味がないと続ける。

「スモールステップの中でも彼らは変化し、成長していきます。本校でどう変わってくれるかを見ていきたいし、多様な生徒の多様な希望にどう寄り添うかということこそが、私たちの永遠の課題なのだと思います」

(文:鈴木絢子、撮影:尾形文繁)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら