GIGAスクール3年目、文科省・武藤久慶が語る「1人1台端末を使い倒す」重要性 地域・学校で顕著な差、基本操作に難ある子も

よくメディアでは海外の特定の学校の教育がフォーカスされ、日本の平均的な教育と比較する傾向がありますが、何を比べているのかには留意が必要です。

もちろん、日本の教育も教育行政も多くの課題を抱えていますが、私の担当範囲で言えば、やはりICTが子どもたちの学びの道具として十分に活用されてこなかった問題は大きかったと思います。

今や中高生のほとんどがスマホを持っており、小学生のスマホの所有率も6割を超えています。何もしないままでは、フィルターバブルやエコーチェンバーといった多様性を欠く情報の海に子どもが絡め取られていく可能性があり、学校という場でICTを賢く使う教育を充実させる必要があると思います。

また、これまでの日本は標準化されたカリキュラムによる一斉指導によって平均的には高い教育レベルを保つ一方、子ども集団の多様性が高まる中で、1人ひとりの子どもの学びを保証していくうえではサポートが十分ではない面が顕在化してきました。そうした状況を大きく変えようとしているのが、まさにGIGAスクール構想なのです。

1人1台端末やクラウドの活用、地域間や学校間で「格差」

――GIGAスクール構想は3年目となりますが、これまでの成果や課題をどう捉えていますか。

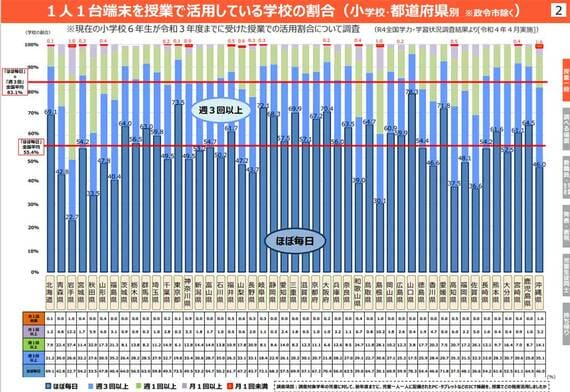

2022年度の「全国学力・学習状況調査結果」によれば、1人1台端末を授業で活用している小中学校の割合は、「ほぼ毎日」と「週3回」を合わせれば約8割に上り、すでに1人1台端末が文房具になっている学校もあります。

例えば、愛知県春日井市では、子どもたちが自分の判断で自由に使うことが当たり前になっています。先生方はクラウド上で学習の目標や見通しを示し、子どもたちは自分で学ぶ内容や学び方を自己決定して学習を進めるなど、授業の形も大きく変わってきています。同じ教室の中で、1人で課題を追究する子、複数人で取り組む子、集まって教師から指導を受ける子など、異なる学びのスタイルが同時進行しており、学習進度や興味・関心、認知特性の違いなどにも対応できる環境ができ始めています。

また、全国的に授業外でも1人1台端末でプログラミングに取り組む子が大幅に増加しています。例えば、プログラミングサイト「Scratch」の利用者数はGIGAスクール構想以前と比べて3倍以上に増え、世界シェアも大きく伸びています。端末配布のインパクトは絶大だと思います。

一方、1人1台端末の活用は地域間で大きな差があることも事実です。例えば「ほぼ毎日」活用している小学校の割合を比べると、最も高い地域は78.3%、対して最も低い地域は22.7%と差が出ています。

また、教職員と生徒がやり取りする場面でICT機器を「ほぼ毎日」使用している小学校の割合は高い地域でも44.1%、低い地域は5.3%、生徒同士がやり取りする場面での「ほぼ毎日」の使用については高い地域で33.8%、低い地域は1.9%。中学校も同様の傾向が見られ、全国的にクラウドを十分に使えていない状況がうかがえます。

このほか、22年4月から夏休みまでの間における1人1台端末の利活用の状況を小中学校に聞いた別の調査では、児童生徒が自分で調べる場面で端末を活用している学校の割合は「ほぼ毎日、毎時間」と「ほぼ毎日」を合わせても2割台。児童生徒が自分の考えをまとめ、発表・表現する場面で端末を活用している学校の割合も「ほぼ毎日、毎時間」と「ほぼ毎日」は計1割台と、多くの学校ではまだ利用が日常化してないのが現状です。これは1年前のデータなので、その後改善が進んでいるとは思いますが、さらに活用を加速させていく必要があります。