成績だけで「やりたいこと」諦めないで、全国初「AI活用」した入試改革は 立命館×atama plus「入試改革」1年目の通信簿

受験生の努力のプロセスを可視化する

——今回のプログラムで、AI学習だからこそ見えた成果はありましたか?

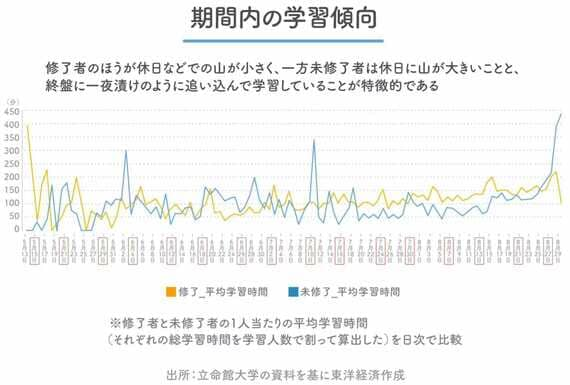

井上:今回「atama+」を利用いただいたことで、受験生の学習行動、努力のプロセスが可視化されたことは大きなメリットではないでしょうか。

出願資格を取れた生徒は顕著に、コツコツと長時間にわたって一生懸命に勉強していたことが、データでわかりました。現時点では、出願資格を出すに当たってデータを使っていただいているわけではありませんが、大学入試で、体調も含めて一発で決まる世界から、実際に学習してきた履歴をそのまま生徒が生かせて、大学もそれを活用した選抜ができる世界が近づいていると思います。

熊谷:修得するまで何度でもチャレンジできる点をコンセプトとしていましたが、出願資格にしかならないという点でインセンティブの低いこのプログラムに対して、ここまで頑張る学生が多いとは正直思っていませんでした。子どもたちの知的好奇心や学習行動というのは、こちらが想像しているよりも大きな可能性を秘めているのだと思います。

またAI学習のよいところは、単元レベルの基礎学力が客観的に担保できることに加えて、よりよい学習行動を促せるという点だと思います。一発勝負で点を取るためのテクニカルな対策などでなく、単元を修得するために忍耐強く学ぶことが必要とされます。

これから世の中の情勢がどうなるかわからない時代の中で、「先行きが見えないから」「不安だから」と何もしないのではなくて、不安と対峙しながらもコツコツ努力できる能力というのが、これからの子どもたちにとっては大事なファクターになるでしょう。そうした子どもたちを育てていくための、高大接続の中の一つの入試形態のあり方を提示できたのではないかと思っています。

真に学生の成長に寄与する入試ってなんだろう?

——atama plusと協働で「新しい⾼⼤接続と⼊試の在り⽅を考える共同研究会」も設⽴されています。

熊谷:⽣徒が持つ可能性を広げ、やりたいことや得意分野に基づいて進学先の⼤学・学部を選択し、学習するという未来をつくりたいという思いが⼀致し、本共同研究会を⽴ち上げるに⾄りました。AI や学習データなどのテクノロジーを活⽤することで、新しい⾼⼤接続および⼊試の形を追求したいと考えています。子どもの意欲やモチベーションを引き出すために、ほかの大学さんとも協働して、将来に必要な学びを提示していきたいです。

——今後、入試改革をどう進めていきますか。

熊谷:教育の連続性を意識して担保していきたいです。今回文科省の学習指導要領を見て思ったのは、小中高の総則が同じであること。これまでは異なっていましたが、少子化もあって、一人ひとりを丁寧に見ていこう、育てていこうという動きなのでしょう。

高大接続だけでなくて、小中も含め、社会に送り出すまでの一本の線としてどうするか。その中で、あくまでも入試は線の中の点でしかありませんが、タッチポイントとなる点を増やしていきたいです。UNITE Programは正確には入試前プログラムなので、線へのタッチポイントを少しでも増やした形になります。

私立大学として競争を勝ち抜くためにも、正しく子どもや保護者に選ばれるような施策を愚直にやっていきたいですね。

UNITE Programの詳細はこちら

(企画・文:吉田明日香、注記のない写真:立命館大学提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら