成績だけで「やりたいこと」諦めないで、全国初「AI活用」した入試改革は 立命館×atama plus「入試改革」1年目の通信簿

atama plus プロジェクト責任者

(写真:atama plus提供)

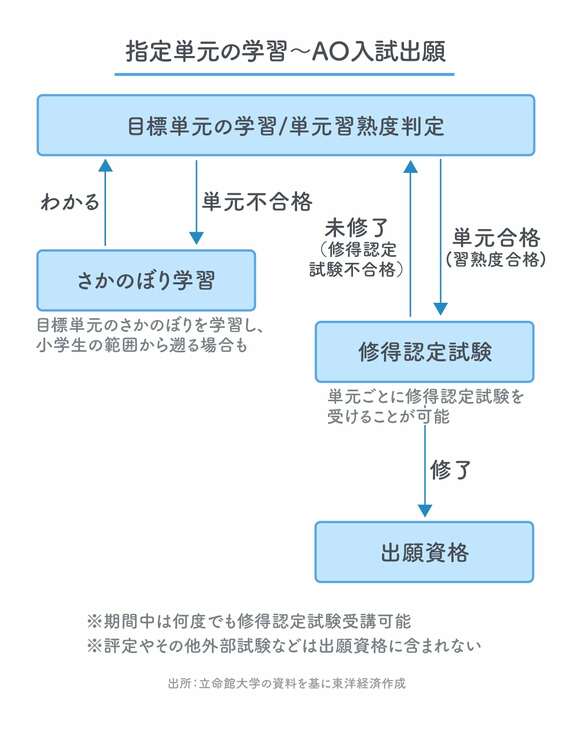

井上:「atama+」は、AIが生徒の学習状況を分析し、一人ひとりに合わせた「自分専用レッスン」を自動作成します。パーソナライズされることで苦手分野を単元ごとにどんどん潰していけるので、例えば「人の消費活動」には興味があるけど、数学の成績はあまり芳しくないから文学部にしようと考えていた子に、学習して得意になる機会、経済学部を目指す機会を提供できる。立命館さんとの連携の中で、そうした関わりができたのはよかったと思っています。

——高校1年生の4月から将来の夢を持って努力してきた子がより評価されるべきという声も聞こえてきそうですが、いかがでしょうか?

熊谷:そのような、やりたいことへの熱量を持った人にこそ、ぜひチャレンジしてほしいプログラムです。ただ、調査書は、あくまでも過去の履修状況や成績を評価したもの。実際に「今現在修得されているかどうか」までは測れていないという課題感がありました。そこで、「atama+」を活用して、努力をしてきた子が確実に修得していることをデータで裏付けする、または修得できていない子には努力のプロセスをしっかりと踏んでもらうようにしたということです。

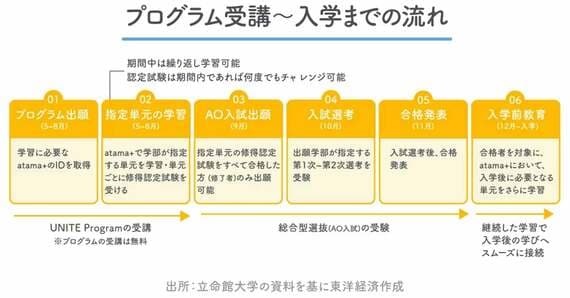

またこのプログラムは、修了したら合格ということではなく入試の出願要件にしかなりません。プログラムのみで合否を出さずに、その後の面接などで、やりたいことやビジョンをしっかり説明してもらうようにしています。ですから、早くから将来の夢ややりたいことを持っていた子が不利になるようなことはまったくなく、むしろ有利であるといえるでしょう。

大事なのは、多様な子どもたちの可能性を最大化させる、多様な入試形態を用意するということ。過去の成績を問うこれまでの学校推薦型選抜や総合型選抜、「一発勝負」的な一般入試に加えて、未来志向の入試の第一歩としてこのプログラムを位置づけています。

多様な受験生に平等な入試機会を提供する

——調査書については、各高校によって評定を取る難易度はそれぞれ異なるにもかかわらず、大学で見られる評定はすべて同じ尺度という実態もありますね。

熊谷:もちろんあると思います。さらに、昨今は多様な学習歴を持っている子が増えてきています。海外の学校や国際バカロレア(IB)などは、そもそも日本の教育現場と一律で比較できるような成績評価がなかったり、商業高校は「数学Ⅱ」や「数Ⅲ」が必修ではなく学習機会がなかったりするケースもあります。

「数学を学ぶ機会がなかったので(成績評価がないので)受験できません」といったように、15歳の時の高校選択でその後の受験機会が奪われるというようなことは、できる限りなくしていきたい。

プログラムはまだ第1期が終わったところですが、商業高校や工業高校などからの出願もありましたし、IB校や海外から直接の申し込みもありました。合格者の顔ぶれを見ても、多様な子たちに挑戦してもらえたと感じています。

井上:「atama+」はオンラインで提供されるプログラムのため、PCやスマホ、タブレットでいつでもどこからでも学習してもらえるのですが、国内ではいちばん北が釧路、南が沖縄と、全国から学生さんに挑戦いただいたと聞いています。

熊谷:もともと立命館では、全国から多様な学生に関西に集まってもらい、ダイバーシティーに富んだ環境をつくりたいということもあり、日本各地から学生を集める全国制を重視してきました。そうした地域の多様性も、今回のプログラムでよりいっそう担保できたと思います。

受験のためじゃない、自分の将来のために学ぼう

文科省では、将来を担う生徒・学生が、これからの時代に求められる力を確実に身に付け、それぞれの持つ可能性を最大限に伸ばすために、高等学校教育の質の保証、大学入学者選抜の改善、大学教育の質的転換を一体的に進める「高大接続改革」の取り組みが進められている。