子どもたちの「問題解決とメタ認知の力」を養う「話し合いの可視化」とは? カエルの合唱研究で得たテクノロジーを活用

技術の原点は「カエルの合唱メカニズム」の研究だった

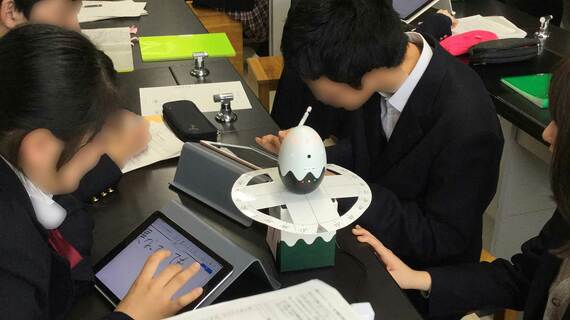

今、主体的・対話的で深い学びを実現するため、PBL型学習などのアクティブラーニングを取り入れる学校が増えている。ただ、実際の議論や対話の場では、いつも発言する子がいる一方で、ほとんど発言しない子がいるなどの状況が見られ、議論の質をどう高めればいいのか悩む教員も多いのではないか。また、すべてのグループの話し合いを十分に見ることができないといった課題もあるだろう。

そんな学校現場で活用できるのが、「Hylable Discussion」だ。このICTツールを提供しているハイラブル代表取締役の水本武志氏は、「話し合いを定量的・客観的に分析することで、誰でも自信を持って豊かなコミュニケーションができるようサポートするツールです」と説明する。

ハイラブル代表取締役

2013年京都大学大学院 情報学研究科 博士後期課程修了。博士(情報学)。音響信号処理、カエルの合唱の時空間構造の可視化、人とロボットの合奏の研究に従事。16年にハイラブルを創業し代表取締役に就任。これまでにオンラインとオフラインの話し合いの“見える化”サービス「Hylable」「Hylable Discussion」と、空間の会話の“見える化”サービス「Bamiel」をリリース。学校や企業を中心に延べ6万人以上の会話を分析してきた。20年に「Hylable」が日本e-Learning大賞「厚生労働大臣賞」受賞、22年に「Hylable Discussion」が「HRアワード」入賞

学校現場だけでなく、企業の新入社員や管理職向けの研修、会議などでも導入されているほか、多言語の対応が可能なので国際交流などで利用される機会も増えてきている。これまで延べ6万人の話し合いを分析してきたというが、そもそもの開発経緯が興味深い。

実は水本氏は、京都大学大学院博士課程の学生の頃、研究テーマの1つとしてニホンアマガエルの合唱のメカニズムを調べていた。カエルは水田で数十匹以上が一斉に鳴くため、人の耳で調べたりマイクで調べたりすることが非常に困難だという課題があった。

「この課題を解決するため、LED とマイクを組み合わせたデバイスを開発したんです。これを水田に並べることで、うるさい中でもカエルが『いつ、どこで』鳴いているかを計測でき、カエルたちが周囲の音を聞きながらコミュニケーションを取っていることがわかるようになりました。この研究過程で得たのが、言語を使わないコミュニケーションを分析する技術、雑音の中でも音の情報を取り出せる技術でした。これらの技術を使えば、人のコミュニケーションをサポートできるのではないかと考えたのが、出発点です。議論する力が重視されるようになってきた教育分野に注目し、2016年に起業しました」