子どもたちの「問題解決とメタ認知の力」を養う「話し合いの可視化」とは? カエルの合唱研究で得たテクノロジーを活用

データを基に振り返ることでコミュニケーションが活性化

そんな経緯で生まれたHylable Discussionだが、いったいどのようにコミュニケーションをサポートしてくれるのか。

使用方法は、簡単だ。たまご型レコーダーをテーブルに置くだけで、あとは録音からアップロード、「振り返りワークシート」などさまざまな種類のレポート生成まですべて自動で行われる。つまり、対話をリアルタイムに分析し、“見える化”することができるのだ。教室のように子どもたちが話す騒がしい環境でも安定した分析が可能である点が大きな特長となっており、1台で8人程度まで利用できる。複数台使えば、大人数でも対応可能だ。

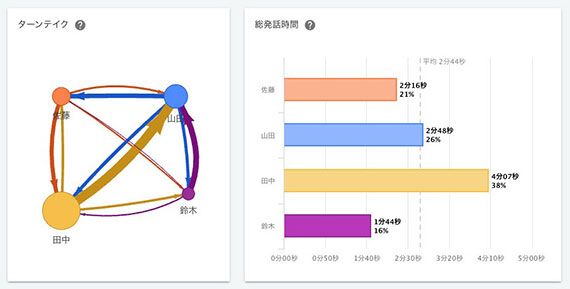

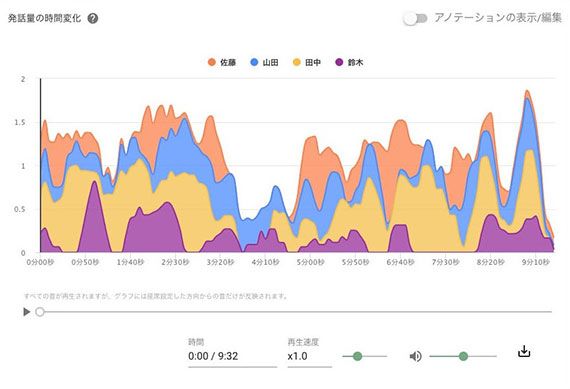

議論のデータは教育学や対話分析の知見を基に定量化しており、例えば、発言者それぞれの発話時間の総量、話し合いのやり取りのパターン(ターンテイク)、いつ誰がたくさん話したかという発話量の時間変化などを可視化している。

「子どもたちにこれらのデータを渡し、誰がたくさん話し、誰の発言が少ないのか、誰と誰のやり取りが多いのか少ないのかなどを振り返り、よりよい議論にするためにはどうしたらよいのかを考えてもらいます。すると、話しすぎる子は相手の話を聞くようになり、話さない子が話していくようになるなど、コミュニケーションが活性化していくのです」(水本氏)

こうした話し合いの“見える化”を繰り返すことで、どのような成長が期待できるのだろうか。

「多様性の時代の中で、コミュニケーションスキルが重要だといわれますが、とくにいろんな人の意見を聞いて物事を判断し、利害を調整していくファシリテーションの力、いわば問題解決能力を養うことができると考えています。自分がどれだけ話しているのか理解するというメタ認知能力を高めることもできるので、行動が変わっていくのです」(水本氏)

「メタ認知」や「周囲への働きかけ」が促進される

実際に「Hylable Discussion」を使って授業の研究を行う東京学芸大学大学院教授の北澤武氏は、こう説明する。

「中1の理科の授業事例でいえば、Hylable Discussionで分析されたワークシートを使って、改善すべき点を考えていくことを促しました。その結果、興味深いことにほとんどの生徒が可視化されたグラフに対してポジティブな反応を示しました。例えば、ターンテイクのグラフを見て、次はあの子に話を振ろう、あるいは自分は話しすぎだからちょっと控えようというように、生徒は話し方を意識し、改善しました。Hylable Discussionは文部科学省が求める主体的・対話的で深い学びの足場がけになるツールだと思いますし、生徒自身で学習データを活用しながら改善していく練習にもなるのではないでしょうか」

北澤氏の研究に協力する東京学芸大学附属小金井中学校教諭の宮村連理氏も、「議論の場で頼りになるツール」だと話す。

理科を担当する宮村氏の授業は、以前から講義形式ではなく、議論形式だ。まずは自分で考え、その考えを持ち寄って4人1班で話し合い、発表するというのが基本の流れだという。テーマは与えるが、どうやったら課題を解決できる実験を組めるのか、どんなデータを取ればよいのかといったことから生徒たちが議論して考え、実験を行って結果をまとめていく。